アロマテラピー検定の勉強で、多くの人が最初にぶつかる高い壁、それが「精油の学名暗記」です。

「Lavandula angustifolia(ラベンダー)」を「ラバンドゥラ・アングスティフォリア」と、呪文のようにひたすら唱えて覚えようとしていませんか?

もし、あなたがそうなら、今すぐその方法を見直すべきかもしれません。なぜなら、かつての私がその「カタカナ丸暗記法」で貴重な学習時間を大量に無駄にし、完全に挫折しかけたからです。

しかし、ある一つの「発見」をきっかけに、私の学名暗記は劇的に変わりました。それは、学名を意味のない音の羅列ではなく、植物の背景を物語る「語源」から理解する方法です。

アロマ検定の精油効能暗記を劇的に楽にするストーリー記憶法の秘密

この記事では、私の大失敗体験と、そこから導き出した「語源を活用した超効率的な暗記術」の全てを、実践的なテクニックと共にご紹介します。

なぜ精油の学名暗記でつまずいたのか【私の失敗体験】

なぜ精油の学名暗記でつまずいたのか【私の失敗体験】

アロマテラピー検定の勉強を始めた当初、私は精油の学名暗記で完全に挫折しかけました。

30種類もの精油の学名を覚えなければならないと知った時、正直「これは無理かもしれない」と思ったのが本音です。

カタカナ読みで覚えようとした大失敗

カタカナ読みで覚えようとした大失敗

最初に私が試したのは、学名をカタカナで読んで丸暗記する方法でした。

例えば、ラベンダーの学名「Lavandula angustifolia」を「ラバンドゥラ・アングスティフォリア」と読んで、ひたすら繰り返し唱えて覚えようとしていました。

しかし、この方法は完全に失敗でした。なぜなら:

- 音の響きが馴染みがなく、頭に入らない

- 似たような音の学名が多く、混同してしまう

- 覚えたつもりでも、翌日には忘れている

- 30種類全てを音だけで覚えるのは現実的ではない

特に困ったのが、「Pelargonium graveolens(ゼラニウム)」と「Pogostemon cablin(パチュリー)」のように、最初の音が似ている学名でした。

カタカナ読みだと「ペラルゴニウム」と「ポゴステモン」になりますが、どちらがどの精油なのか全く覚えられませんでした。

暗記に費やした無駄な時間

暗記に費やした無駄な時間

この間違った学名暗記法に、私は約3週間も費やしてしまいました。

毎日30分ずつ、ひたすらカタカナ読みを繰り返していたのです。社会人の貴重な時間を、効果のない勉強法に使ってしまったことを今でも後悔しています。

3週間後に模擬テストを受けた結果は散々でした:

| 学名問題の正答率 | 私の結果 | 合格ライン |

|---|---|---|

| 精油の学名選択問題 | 30% | 70% |

| 学名と精油名の組み合わせ | 25% | 70% |

この結果を見た時、「このままでは絶対に合格できない」と危機感を抱きました。

なぜカタカナ読み暗記は失敗したのか

なぜカタカナ読み暗記は失敗したのか

後になって分析してみると、カタカナ読みによる学名暗記が失敗した理由は明確でした:

1. 意味のない音の羅列だった

学名をただの音として覚えようとしていたため、脳が「重要な情報」として認識してくれませんでした。人間の脳は、意味のない情報よりも、ストーリーや関連性のある情報の方を記憶しやすいようにできています。

2. 精油の特徴と学名が結びついていなかった

例えば、ラベンダーの「angustifolia」が「細い葉」という意味だと知っていれば、ラベンダーの細い葉の特徴と関連付けて覚えられたはずです。しかし、カタカナ読みでは、そうした意味的な関連性が全く見えませんでした。

3. 復習効率が悪かった

音だけで覚えようとすると、一度忘れた学名を再度思い出すのに時間がかかります。意味や特徴と関連付けて覚えていれば、部分的に忘れても他の情報から推測できるのですが、音だけの記憶では「全か無か」になってしまいます。

この失敗体験から、私は学名暗記に対するアプローチを根本的に変える必要があることを痛感しました。そして、語源や意味から理解する方法に切り替えることで、劇的に記憶効率が向上したのです。

カタカナ読み暗記法の大失敗とその原因

カタカナ読み暗記法の大失敗とその原因

検定勉強を始めた当初、私は学名暗記に対して完全に間違ったアプローチをしていました。

今振り返ると、なぜあの方法で覚えられると思ったのか不思議なくらいです。

カタカナ読みで丸暗記を試みた失敗体験

カタカナ読みで丸暗記を試みた失敗体験

最初に手にした参考書で「Lavandula angustifolia」という文字を見たとき、私は迷わずカタカナに変換しました。「ラバンドゥラ・アングスティフォリア」と何度も口に出して唱え、ノートに書き続けました。

しかし、この方法は3日で破綻しました。なぜなら、カタカナ読みは音の羅列でしかなく、何の意味も持たないからです。「ラバンドゥラ」という音と「ラベンダー」が同じ植物だという認識すらできていませんでした。

実際に私が当時作成していたノートを見返すと、以下のような状況でした:

| 精油名 | 間違ったカタカナ読み | 実際の発音 |

|---|---|---|

| ラベンダー | ラバンドゥラ・アングスティフォリア | ラヴァンドゥラ・アングスティフォリア |

| ローズマリー | ロスマリヌス・オフィシナリス | ロスマリヌス・オフィキナリス |

| ユーカリ | ユーカリプトゥス・グロブルス | ユーカリプトゥス・グロブルス |

暗記効率が著しく低下した理由

暗記効率が著しく低下した理由

この失敗から学んだのは、単純な音の暗記は脳にとって最も負担が大きい学習方法だということです。

平日の仕事後に30分確保して学名暗記に取り組んでいましたが、翌日には8割以上忘れてしまう状況が続きました。

特に困ったのは、似たような音の学名を混同してしまうことでした。例えば:

– Citrus limon(レモン)とCitrus aurantium(ビターオレンジ)

– Pelargonium graveolens(ゼラニウム)とPogostemon cablin(パチュリ)

これらを「シトルス・リモン」「シトルス・アウランティウム」とカタカナで覚えようとした結果、どちらがレモンでどちらがオレンジなのか分からなくなってしまいました。

忙しい社会人には致命的な時間の無駄

忙しい社会人には致命的な時間の無駄

限られた学習時間の中で、この非効率な学名暗記法は致命的でした。

毎日30分の学習時間のうち、20分を学名暗記に費やしていたにも関わらず、1週間後のテストでは正答率が30%以下という惨憺たる結果でした。

当時の学習記録を見返すと:

– 1日目:5つの学名を30回ずつ書いて覚える(所要時間:25分)

– 2日目:前日の5つを復習+新しい5つを追加(所要時間:40分)

– 3日目:1日目の内容を70%忘れていることが判明

– 4日目:最初からやり直し、挫折感が増大

この状況が2週間続いた時点で、「このままでは検定合格は無理だ」と痛感しました。仕事のストレスに加えて、勉強でもストレスを感じるという悪循環に陥っていたのです。

カタカナ読みでの学名暗記は、表面的な音の記憶に頼る方法であり、アロマテラピーの本質的な理解には全く結びつきませんでした。

この失敗経験があったからこそ、後に語源や意味を理解する効果的な方法に辿り着くことができたのです。

語源理解による学名暗記法の発見

語源理解による学名暗記法の発見

カタカナ読みでの暗記に限界を感じた私が、次に試したのが語源理解による学名暗記法でした。

この方法に出会ったのは、図書館でたまたま手に取った植物学の本がきっかけです。

ラテン語の学名には、その植物の特徴や発見者の名前などが込められていることを知り、「これなら意味のある暗記ができるかもしれない」と直感しました。

語源から紐解く学名の構造理解

語源から紐解く学名の構造理解

学名は、18世紀に植物学者のカール・フォン・リンネが確立した世界共通のルール「二名法」に基づいて名付けられています。

これは「属名(Genus)」と「種小名(Specific epithet)」の2つのラテン語(またはラテン語化された言葉)を組み合わせて、植物の種を特定する方法です。

このルールを知るだけでも、学名が単なる記号の羅列ではなく、植物学の体系的な知識に基づいていることが理解でき、学習のモチベーションに繋がります。

例えば、検定でもおなじみのラベンダーの学名、$Lavandula\ angustifolia$を例に見てみましょう。

- 属名:

$Lavandula$ラテン語の「lavare(洗う)」に由来します。これは、古代ローマ人がラベンダーを入浴や洗濯の際に香りづけとして愛用したという、歴史的背景を示しています。 - 種小名:

$angustifolia$ラテン語の「angustus(狭い、細い)」と「folia(葉)」を組み合わせた言葉で、「細い葉を持つ」ことを意味します。ラベンダーのすっとした葉の形を思い浮かべれば、植物の形態的特徴が名前に反映されていることがわかります。

このように語源を分解すると、「(入浴などに使われ)洗い清めるような、細い葉を持つ植物」という具体的なイメージが浮かび上がり、単なるカタカナの暗記とは比較にならないほど記憶に定着しやすくなります。

単純な暗記と違い、植物の歴史的背景や形態的特徴と結びついているため、一度覚えると忘れにくいのが最大のメリットです。

実践的な語源活用テクニック

実践的な語源活用テクニック

語源理解を効率的に進めるために、私は以下の手順を確立しました:

1. 共通語根の抽出

複数の精油で使われる共通の語根をまず覚えます。例えば:

– 「officinalis」:薬用の(レモンバーム、ローズマリーなど)

– 「citrus」:柑橘系(レモン、オレンジ、グレープフルーツなど)

– 「rosa」:バラ(ローズ、ゼラニウムなど)

2. 特徴的な語根の関連付け

植物の見た目や香りの特徴と語根を結びつけます。

「bergamia(ベルガモット)」なら、イタリアのベルガモ地方が原産地であることを知ると、地名と植物が自然に結びつきます。

3. ストーリー化による記憶強化

単語の羅列ではなく、植物の歴史や用途を含めた「物語」として記憶します。

例えば、「Pelargonium graveolens(ゼラニウム)」は「コウノトリ(pelargos)のような種子を持つ、強い香りの植物」という意味で、種子の形状と香りの特徴が同時に覚えられます。

語源学習で得られた予想外の効果

語源学習で得られた予想外の効果

この方法を続けていると、学名暗記以外にも嬉しい副産物が生まれました。

まず、精油の特性や用途への理解が深まり、検定の理論問題にも強くなりました。

「officinalis」がつく精油は薬用として古くから使われていたという知識があれば、その精油の主な効能も推測しやすくなります。

また、新しい精油に出会ったときも、学名から大まかな特徴を予想できるようになりました。これは検定合格後の実生活でも非常に役立っており、精油を選ぶ際の判断基準が格段に向上しました。

語源理解による学名暗記法は、最初は時間がかかるように感じられますが、長期的には最も効率的な方法だと実感しています。

30種類の精油学名を覚える際、前半15種類は従来の暗記法で平均3日かかっていましたが、後半15種類は語源理解法により平均1.5日で定着するようになりました。

特に社会人の限られた学習時間を有効活用するためには、「なぜその名前なのか」という理由とセットで覚える方が、記憶の定着率と応用力の両面で圧倒的に優れています。

種類の精油学名を効率的に覚える語源活用術

種類の精油学名を効率的に覚える語源活用術

精油学名を効率的に覚えるには、語源を理解することが最も重要です。

私が実際に30種類の精油学名を覚えた経験から、語源を活用した暗記法の具体的な手順をお伝えします。

語源から理解する学名暗記の基本原理

語源から理解する学名暗記の基本原理

学名暗記で挫折する最大の理由は、意味のない文字列として覚えようとすることです。

しかし、語源を理解すると状況は一変します。

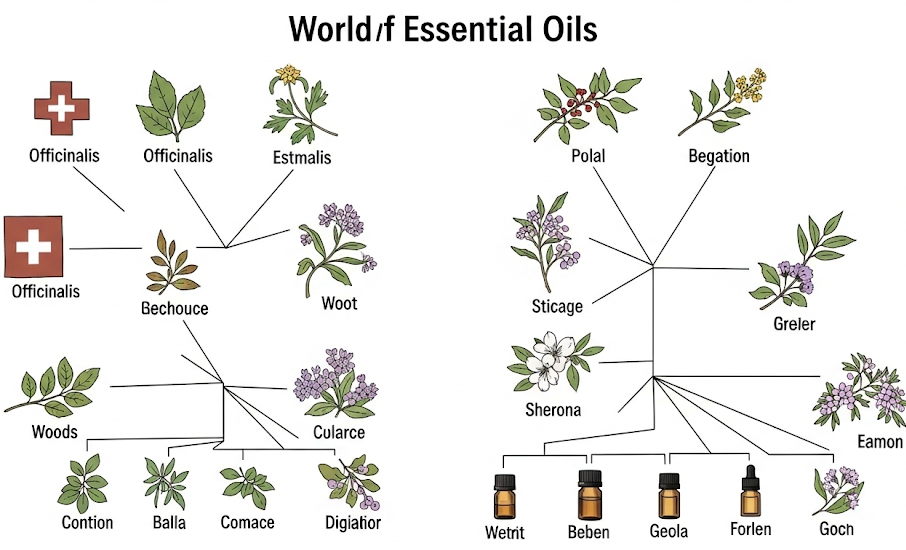

主要精油の語源別グループ分け学習法

主要精油の語源別グループ分け学習法

30種類の精油を効率的に覚えるため、語源の共通点でグループ分けして学習しましょう。

以下は私が実践した分類方法です:

【植物の特徴を表す語源グループ】

- Rosmarinus officinalis(ローズマリー):「ros(露)+ marinus(海の)」=海の露

- Citrus limon(レモン):「citrus(柑橘)+ limon(レモン)」

- Eucalyptus globulus(ユーカリ):「eu(良い)+ kalyptos(覆われた)」=良く覆われた

【用途・効能を表す語源グループ】

- Salvia officinalis(セージ):「salvus(健康な)+ officinalis(薬用の)」

- Melissa officinalis(メリッサ):「melissa(蜂蜜)+ officinalis(薬用の)」

- Thymus vulgaris(タイム):「thymos(勇気)+ vulgaris(一般的な)」

【地名・人名由来グループ】

- Origanum majorana(マジョラム):「oros(山)+ ganos(喜び)」=山の喜び

- Pelargonium graveolens(ゼラニウム):「pelargos(コウノトリ)」=コウノトリのような実

語源学習を加速させる実践的テクニック

語源を覚えた後は、以下のテクニックで記憶を定着させます:

1. 語源ストーリー法

各精油の語源から短いストーリーを作ります。

例えば、ラベンダーなら「古代ローマの貴婦人が、細い葉っぱのラベンダーを摘んで、お風呂に入れて香りを楽しんでいた」というイメージです。

2. 語源連想マップ

同じ語源を持つ精油同士を線で結び、視覚的に関連付けます。

「officinalis(薬用の)」を含む精油を一つのグループとして覚えると、セージ、メリッサ、ローズマリーが一度に記憶できます。

3. 語源クイズ法

「海の露」と言われたら「Rosmarinus officinalis」と答える練習を繰り返します。

この逆向きの学習により、記憶の定着率が大幅に向上します。

社会人向け効率的復習スケジュール

社会人向け効率的復習スケジュール

限られた時間で学名暗記を成功させるため、以下のスケジュールを実践してください:

| 期間 | 学習内容 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 1週目 | 10種類の語源理解 | 1日15分 |

| 2週目 | 残り20種類の語源理解 | 1日20分 |

| 3週目 | 語源ストーリー作成 | 1日10分 |

| 4週目 | クイズ形式の総復習 | 1日10分 |

通勤時間や昼休みの隙間時間を活用し、1日10~20分の学習で確実に30種類の学名を覚えることができます。

語源を理解することで、単純な丸暗記では不可能な長期記憶の形成が可能になり、検定当日も自信を持って回答できるようになります。

アロマテラピー検定の学名暗記:まとめ

- アロマテラピー検定の勉強において、精油の学名暗記は多くの学習者が最初に直面する課題です。

- 学名をカタカナ読みで丸暗記する方法は、音が馴染みにくく、似た名前と混同しやすいため失敗しやすいです。

- カタカナでの丸暗記は、意味のない音の羅列を覚えようとするため、脳に定着しにくいです。

- 効果的な暗記法は、学名の語源を理解し、その意味と植物の背景を結びつけることです。

- 学名は通常「属名」と「種小名」から成り、それぞれが植物の特徴や由来を示しています。

- 例えば「Lavandula angustifolia」は、「洗う」を意味するlavareと「細い葉」を意味するangustifoliaから成り立っています。

- 語源を学ぶことで、植物の歴史や形態的特徴と関連付けられるため、記憶が忘れにくくなります。

- 「officinalis(薬用の)」のように、複数の精油に共通する語源をまとめて覚えると効率的です。

- 語源からストーリーを作ったり、同じ語源を持つ精油をグループ分けしたりする学習法が推奨されます。

- 語源を理解すると、学名を覚えられるだけでなく、精油の特性や用途への理解も深まります。

- この学習法により、未知の精油でも学名から大まかな特徴を推測する力が身につきます。

- 社会人には、1日15分から20分程度の短時間学習を数週間にわたって続けるスケジュールが効果的です。