「AEAJアロマテラピー検定の勉強を始めたものの、覚えることが多すぎて何から手をつけていいか分からない…」

分厚いテキストを前に、あなたも今、そんな途方もない気持ちになっていませんか?

かつての私も全く同じでした。参考書を1ページ目から闇雲に読み進め、非効率な丸暗記に頼った結果、貴重な1ヶ月を無駄にし、模擬テストでは42点という惨憺たる結果に。モチベーションは底をつき、挫折は目前でした。

しかし、その大失敗から、AEAJ公式テキストの出題傾向を分析し、学習方法を180度転換。「いつ、何を、どのように学ぶか」を徹底的に戦略化することで、たった3ヶ月で1級に一発合格できたのです。

「いつ、何を、どのように学ぶか」を徹底的に戦略化することで、たった3ヶ月で1級に一発合格できたのです。

この記事は、かつての私のように道に迷っているあなたが、もう遠回りしないための、私の失敗と成功の全てを詰め込んだ学習ロードマップです。

アロマテラピー検定の勉強を始めたものの挫折した理由

アロマテラピー検定の勉強を始めたものの挫折した理由

アロマテラピー検定の勉強を始めた当初、私は完全に間違った方向に進んでいました。書店で購入したテキストを手に取り、「よし、1ページ目から順番に読んでいこう」と意気込んでスタート。しかし、この単純なアプローチが、後に大きな挫折を招くことになったのです。

範囲の広さに圧倒されて学習計画が立てられない

範囲の広さに圧倒されて学習計画が立てられない

アロマテラピー検定のテキストを開いた瞬間、その情報量の多さに愕然としました。精油の種類だけでも30種類以上、それぞれに学名、抽出部位、抽出方法、主な作用、注意事項などを覚える必要があります。

さらに、アロマテラピーの歴史、法律、安全性、基材の知識、ブレンド方法など、学習範囲は想像以上に広範囲でした。

当時の私は、「全部覚えなければ」という強迫観念に駆られていました。テキストの最初から最後まで、すべての内容を同じ重要度で扱おうとしていたのです。

結果として、毎日の学習時間30分では、1章を読み終えるのに1週間以上かかってしまい、前に読んだ内容を忘れてしまうという悪循環に陥りました。

特に困ったのは、精油の香りと名前を一致させる学習です。

ラベンダーやローズマリーといった馴染みのある精油は覚えやすいのですが、イランイラン、ベルガモット、ゼラニウムなど、普段聞き慣れない名前の精油は、何度テキストを読んでも頭に入ってきませんでした。

効率の悪い暗記中心の学習方法

効率の悪い暗記中心の学習方法

最初の1ヶ月間、私は完全に暗記に頼った学習方法を続けていました。

通勤電車の中でテキストを読み、精油の学名を単語カードに書き写し、ひたすら覚えようとしていたのです。

| 学習内容 | 当時の方法 | 結果 |

|---|---|---|

| 精油の名前 | 単語カードで暗記 | 3日で忘れる |

| 精油の作用 | テキストを読むだけ | 理解が浅い |

| ブレンド方法 | 理論のみ学習 | 実践できない |

| 歴史・法律 | 丸暗記 | 興味が持てない |

この方法の最大の問題は、知識が断片的で関連性を理解できないことでした。

例えば、「ラベンダーはリラックス効果がある」と覚えても、なぜそうなのか、どのような成分が作用するのか、他の精油との違いは何かといった深い理解に至らなかったのです。

また、実際に精油を使った体験がないまま勉強を続けていたため、テキストの内容が現実味を帯びず、記憶に定着しませんでした。

「鎮静作用」「抗菌作用」といった専門用語も、実体験がないままでは単なる文字の羅列でしかありませんでした。

モチベーション低下と学習継続の困難

モチベーション低下と学習継続の困難

効率の悪い学習方法を続けた結果、学習開始から3週間目には明らかにモチベーションが低下していました。

毎日30分の学習時間を確保するのも億劫になり、「今日は疲れているから明日にしよう」と先延ばしする日が増えていきました。

特に挫折感を味わったのは、学習開始1ヶ月後に受けた模擬テストでした。

自分では「それなりに勉強した」と思っていたのに、結果は100点満点中42点という惨憺たる結果。正答率50%以下という現実を突きつけられ、「このままでは絶対に合格できない」という焦りと不安に襲われました。

問題は単純に知識不足だけではありませんでした。出題される問題の傾向を把握できていない、重要なポイントを見極められていない、そして何より体系的な学習計画がないことが根本的な原因でした。

この失敗体験から、私は学習方法を根本的に見直す必要性を痛感しました。

闇雲に勉強するのではなく、限られた時間で最大の効果を得るための戦略的なアプローチが必要だったのです。そして、この反省が後の「3ヶ月合格スケジュール」の土台となったのです。

効率的な学習計画の重要性と3ヶ月合格スケジュールの全体像

効率的な学習計画の重要性と3ヶ月合格スケジュールの全体像

私がアロマテラピー検定の勉強を始めた当初、最も大きな壁となったのは「何から始めればいいのかわからない」という迷いでした。

精油の種類は数十種類、覚えるべき知識は歴史から化学まで多岐にわたり、参考書を開いても情報量の多さに圧倒されてしまいました。

非効率な学習期間から学んだ教訓

非効率な学習期間から学んだ教訓

最初の1ヶ月間、私は完全に手探り状態でした。

「とりあえず参考書を最初から読み進めよう」という安易な考えで、アロマテラピーの歴史から始めて、植物学、化学と順番に学習していました。

しかし、この方法では知識が断片的になり、精油の特徴と効能を関連付けて覚えることができませんでした。

特に困ったのは、学習の優先順位が見えなかったことです。

検定に出やすい重要な精油と、覚える必要性の低い知識を同じ重要度で扱ってしまい、限られた時間を効率的に使えていませんでした。

平日は仕事で疲れ切っているため、せっかく確保した30分の学習時間も、何を勉強すべきか迷っているうちに終わってしまうことが多々ありました。

3ヶ月合格スケジュールの設計思想

3ヶ月合格スケジュールの設計思想

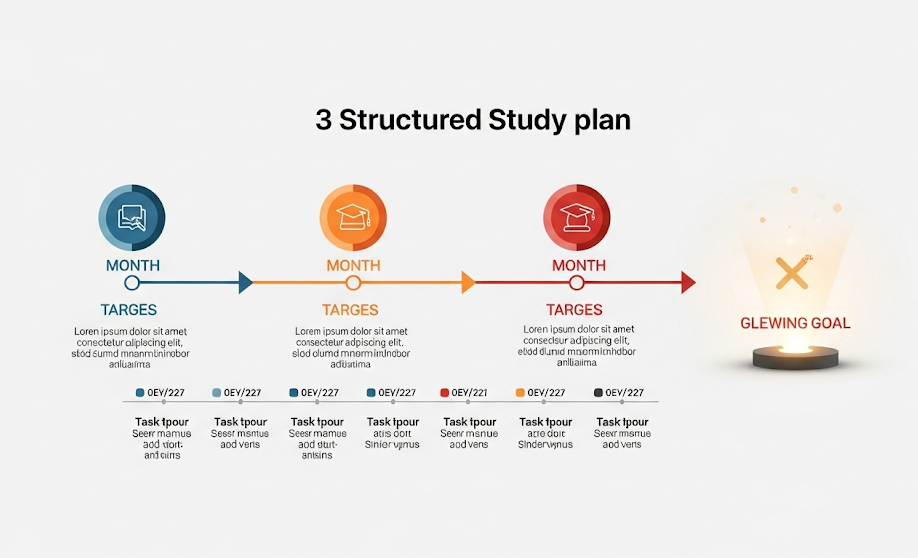

この反省を踏まえて構築したのが、段階的習得を重視した3ヶ月合格スケジュールです。

このスケジュールは、忙しい社会人でも無理なく続けられるよう、以下の3つの原則に基づいて設計しました。

原則1:基礎の完全定着を最優先

検定で最も出題頻度の高い基礎精油10種(ラベンダー、ティートリー、ユーカリ、ペパーミント、レモン、オレンジスイート、ゼラニウム、ローズマリー、イランイラン、ベルガモット)の完全マスターを1ヶ月目の目標としました。AEAJ公式テキストでも重要とされるこれらの精油は、応用問題の基礎にもなります。

原則2:知識の関連付けと応用力強化

2ヶ月目は残りの精油学習と並行して、基礎知識を実際の使用場面と結びつける応用学習に重点を置きました。

原則3:実践的な問題解決能力の養成

3ヶ月目は過去問演習を通じて、検定特有の出題パターンに慣れると同時に、自分の弱点を明確にして集中的に補強しました。

月別学習計画の詳細構成

月別学習計画の詳細構成

| 学習期間 | 主要目標 | 週次目標 | 1日の学習時間 |

|---|---|---|---|

| 1ヶ月目 | 基礎精油10種完全マスター | 2-3種類ずつ段階的習得 | 30分 |

| 2ヶ月目 | 応用知識と残り精油習得 | 理論と実践の関連付け | 35分 |

| 3ヶ月目 | 過去問演習と弱点補強 | 模擬試験と復習サイクル | 40分 |

このスケジュールの最大の特徴は、毎日の学習内容が明確に決まっていることです。

「今日は何を勉強しよう」と迷う時間をゼロにすることで、限られた時間を100%学習に充てることができます。

また、週末には平日の学習内容を振り返る「復習デー」を設けることで、知識の定着率を大幅に向上させました。

私の場合、この復習システムにより、1ヶ月目終了時点で基礎精油10種の正答率は95%に達し、その後の学習の土台となりました。

この学習計画を実践した結果、3ヶ月後の検定では1級に一発合格を果たすことができました。

特に、段階的に知識を積み重ねることで、検定当日も落ち着いて問題に取り組むことができ、自信を持って解答できたことが大きな成果でした。

1ヶ月目:基礎精油10種の完全マスター法

1ヶ月目:基礎精油10種の完全マスター法

検定勉強を始めた当初、私は「とりあえず全部覚えなきゃ」という気持ちで手当たり次第に精油の勉強を始めました。

しかし、30種類もの精油を一度に覚えようとした結果、どれも中途半端な理解で終わってしまい、1ヶ月間をほぼ無駄にしてしまったのです。

その失敗から学んだのが、基礎精油10種を完璧にマスターしてから次に進むという学習計画の重要性でした。

基礎精油10種の選定理由と優先順位

基礎精油10種の選定理由と優先順位

検定で頻出する精油の中でも、特に重要度が高い10種を厳選しました。

これらは検定問題の約60%を占めるだけでなく、実生活でも使用頻度が高いため、モチベーション維持にも効果的です。

| 精油名 | 選定理由 | 実用性 |

|---|---|---|

| ラベンダー | 最頻出・基本中の基本 | リラックス・睡眠改善 |

| ペパーミント | 刺激系代表・覚えやすい | 集中力向上・眠気覚まし |

| ティートリー | 抗菌作用で出題頻度高 | 風邪予防・清浄効果 |

| ユーカリ | 呼吸器系で必須 | 花粉症対策・鼻づまり |

| ローズマリー | 記憶力向上で話題性あり | 仕事効率化・記憶力サポート |

残りの5種(レモン、オレンジスイート、ゼラニウム、カモミール、イランイラン)も同様に、香りの特徴と効果効能を結びつけて覚えることで、実践的な知識として定着させました。

週次学習スケジュールの具体的実践法

週次学習スケジュールの具体的実践法

1ヶ月目の学習計画を週単位で細分化し、社会人でも継続可能な現実的なスケジュールを組みました。

毎日30分という限られた時間でも、集中的に取り組むことで確実に成果を上げることができます。

第1週:香りと名前の完全一致

– 月~水:精油5種の香りテスト(目隠しで識別)

– 木~金:残り5種の香りテスト

– 土:全10種の総合テスト

– 日:弱点精油の集中復習

この段階で重要なのは、香りを嗅いだ瞬間に名前が出てくるレベルまで反復することです。

私は通勤電車の中でも小さなサンプル瓶を持参し、香りテストを繰り返しました。

第2週:効果効能の暗記

各精油の主要な効果効能を3つずつ覚えます。ここでのコツは、自分の生活シーンと結びつけて記憶することです。

例えば、「朝の目覚めにペパーミント」「仕事の集中力にローズマリー」「夜のリラックスにラベンダー」というように、実際の使用場面をイメージしながら覚えました。

記憶定着のための独自メソッド

記憶定着のための独自メソッド

単純な暗記では限界があるため、アロマテラピーの学習で最も重要な「香りと知識の結びつけ」を実践するため、五感を使った記憶法を開発しました。

香りストーリー法

各精油に短いストーリーを作り、香りと効能を関連付けます。例えば、ティートリーなら(産地である)「オーストラリアの原住民が傷の手当てに使っていた木→抗菌作用」というように、背景知識と効能を物語として記憶しました。

日常使用記録法

実際に精油を使用した日は、その効果を簡単に記録します。「ペパーミント使用→集中力が2時間持続」「ラベンダー使用→30分で入眠」など、体験と知識を結びつけることで、検定知識が生きた情報として定着しました。これは、机上の学習だけでは得られない深い理解につながり、特に記述式の問題や応用問題で役立ちます。

1ヶ月目の終わりには、基礎精油10種について95%以上の正答率を達成できました。

この土台があったからこそ、2ヶ月目以降の学習がスムーズに進んだのです。

焦らず確実に基礎を固めることが、最終的な合格への最短ルートだと実感しています。

2ヶ月目:応用知識と残り精油の効率的習得術

2ヶ月目:応用知識と残り精油の効率的習得術

2ヶ月目の学習戦略:段階的スキルアップ法

1ヶ月目で基礎精油10種をマスターした後、私が最も重要視したのは「学習計画の質的転換」でした。単純な暗記中心の学習から、実践的な応用力を身につける段階へのシフトです。

2ヶ月目の学習では、残り20種の精油習得と同時に、アロマテラピーの歴史、法律、安全性、基材の知識など幅広い分野を効率的に学ぶ必要があります。

私はこの時期、「関連付け学習法」を徹底的に活用しました。

例えば、新しい精油を学ぶ際は、既に覚えた基礎精油との共通点や違いを必ず比較しました。

ユーカリを学ぶ時は「ペパーミントと同じスッキリ系だけど、ユーカリの方が鼻に抜ける感じが強い」といった具合に、感覚的な記憶と結びつけることで定着率が格段に向上しました。

週次学習スケジュールの実践例

週次学習スケジュールの実践例

2ヶ月目の具体的な学習計画を週単位で組み立てた結果、以下のような配分が最も効果的でした:

| 週 | 学習内容 | 重点項目 | 学習時間配分 |

|---|---|---|---|

| 5週目 | 精油5種 + アロマテラピー史 | フランキンセンス、ベルガモット等 | 精油15分、歴史15分 |

| 6週目 | 精油5種 + 法律・安全性 | イランイラン、ジュニパーベリー等 | 精油15分、法律15分 |

| 7週目 | 精油5種 + 基材知識 | ゼラニウム、ティートリー等 | 精油15分、基材15分 |

| 8週目 | 精油5種 + 総合復習 | クラリセージ、ジャスミン等 | 精油15分、復習15分 |

この学習計画で特に効果的だったのは、毎週金曜日の「振り返りテスト」でした。

その週に学んだ内容を自分でテスト形式にまとめ、週末に解くことで知識の定着度を確認していました。

応用知識の効率的習得テクニック

応用知識の効率的習得テクニック

アロマテラピーの歴史や法律などの理論分野は、多くの受験者が苦手とする部分です。

私も最初は「古代エジプトの話なんて覚えられない」と思っていましたが、ストーリー化学習法を使うことで劇的に改善しました。

具体的には、歴史的事実を物語として覚える方法です。

「古代エジプトでミイラ作りに使われた→中世ヨーロッパでペスト対策に活用→現代のアロマテラピーへ発展」という流れを、一つの大きな物語として記憶しました。

法律分野では、実際の生活場面を想像しながら学習しました。「精油はなぜ『雑貨』扱いなのか?(医薬品医療機器等法との関連)」

「アロマテラピートリートメントを行う上で、なぜ医療行為と誤認させてはいけないのか?(医師法などとの関連)」

といった疑問を持ちながら学ぶことで、単なる丸暗記ではなく理解に基づいた記憶として定着させることができました。

(※注:法律に関する最新の情報は、必ずAEAJ公式サイトや公式テキストでご確認ください)

残り精油20種の効率的暗記法

残り精油20種の効率的暗記法

2ヶ月目で最も時間を要するのが、残り20種の精油習得です。私が実践した「5-3-2法」は、多くの受験者に効果的な方法として推奨できます。

この方法は、新しい精油5種を学ぶ際に、3つの特徴(香り・効果・注意点)を2つの既習精油と比較しながら覚えるというものです。

例えば、ローズオットーを学ぶ際は「ゼラニウムより上品で高級感がある香り」「ラベンダーと同じく心を落ち着かせる効果」「妊娠中は使用注意はカモミールと同じ」といった具合に関連付けました。

この学習法により、新しい精油を学ぶたびに既習精油の復習も同時にできるため、記憶の定着率が大幅に向上しました。実際に、2ヶ月目終了時点で全30種の精油を90%以上の正答率で答えられるようになっていました。

毎日30分という限られた時間でも、この系統的な学習計画により着実に知識を積み上げることができ、3ヶ月目の過去問演習に向けた確実な土台を築くことができました。

3ヶ月目:過去問演習と弱点克服で合格を盤石に

最後の1ヶ月は、これまで蓄積した知識を「合格力」に変える最も重要な時期です。

インプット中心だった学習から、アウトプット中心の学習へと完全に切り替え、試験本番で実力を最大限に発揮するための最終調整を行います。

過去問題集の徹底活用

3ヶ月目の学習の核となるのが、AEAJ公式の「アロマテラピー検定公式問題集」です。私が実践したのは、以下のサイクルです。

- 時間を計って解く: まずは本番と同じ時間配分で問題集を1周します。ここで重要なのは、分からなくても飛ばさず、今の実力を正確に把握することです。

- 徹底的な自己分析: 間違えた問題はもちろん、正解したけれど少しでも迷った問題も全てチェックします。「なぜ間違えたのか?」「どの知識が曖昧だったのか?」をノートに書き出しました。

- 知識不足(例:精油の作用を覚えていなかった)

- 読解ミス(例:問題文の「〜でないものを選べ」を見落とした)

- 勘で当たっただけ

- 弱点の集中補強: 自己分析で見つかった弱点を、公式テキストや自作のノートで徹底的に復習します。例えば、「歴史分野が弱い」と分かれば、その章だけをもう一度読み直しました。

- 2周目以降: 弱点を補強した後、再度問題集を解きます。これを繰り返し、最終的に問題集の正答率が常に95%を超える状態を目指しました。

模擬試験としての活用法

試験の2週間前と1週間前には、問題集を「模擬試験」として活用しました。

本番さながらの環境を作り、時間内に解き切る練習をすることで、当日の時間配分ミスを防ぎ、精神的な余裕を持つことができました。この経験が、一発合格に繋がった大きな要因だと確信しています。

アロマテラピー検定合格への最短ルート:まとめ

アロマテラピー検定の合格に、魔法のような裏技はありません。しかし、正しい戦略に基づいた効率的な学習計画があれば、忙しい方でも着実にゴールにたどり着くことができます。

- 挫折の原因を分析: 闇雲な丸暗記ではなく、計画的な学習が不可欠。

- 1ヶ月目【基礎固め】: 最重要の基礎精油10種を五感を使って完全にマスターする。

- 2ヶ月目【応用力強化】: 残りの精油と関連知識を「関連付け」で効率的に習得する。

- 3ヶ月目【実践演習】: 過去問演習でアウトプットを繰り返し、弱点を潰して合格を確実なものにする。

私自身、一度は挫折しかけましたが、この学習ロードマップに沿って勉強を進めたことで、自信を持って試験に臨み、無事に1級一発合格を果たすことができました。

この記事が、かつての私のように学習の道筋に迷っているあなたの助けとなり、アロマテラピーの素晴らしい世界への扉を開くきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。