「シュッとした瞬間はいい香りなのに、気づけばもう消えている…」

市販のルームスプレーに、そんな物足りなさを感じていませんか?

香りが持続しない、成分がよくわからない、そして意外とコストがかさむ。

そんな不満から「それなら自分で作ろう!」と意気込んだ私を待っていたのは、精油が分離して全く香らないという、手痛い大失敗でした。

この記事は、そんな残念な失敗作からスタートし、試行錯誤の末にたどり着いた「本当に香るアロマルームスプレー」の作り方の全記録です。

2ヶ月間の実験で見つけ出した「黄金比率」のレシピから、市販品レベルの香りの持続性を実現するプロの調香テクニック「ノート理論」まで。私の失敗談が、あなたが理想の香り空間を手に入れるための最短ルートになります。

市販品の3分の1のコストで、今度こそ本物の香りを手に入れましょう。

アロマキャンドル作りで香りが消えた!温度管理と芯選びの失敗から学んだコツ

アロマバスソルト作りの失敗体験から学んだ肌に優しい正しい作り方

市販のルームスプレーに満足できない理由と手作りを決意した背景

市販のルームスプレーに満足できない理由と手作りを決意した背景

私がアロマテラピーの世界に足を踏み入れて最初の頃は市販のルームスプレーを愛用していました。

しかし、使い続けるうちに次第に不満が募るようになり、最終的に手作りに挑戦することになったのです。

市販品の香りの持続性に対する不満

市販品の香りの持続性に対する不満

市販のルームスプレーを使い始めた当初は、手軽さに魅力を感じていました。

しかし、実際に使ってみると、香りの持続時間が思っていたより短いことに気づきました。朝にスプレーしても、夕方帰宅する頃にはほとんど香りが残っていません。

特に印象に残っているのは、お気に入りのラベンダーの香りのルームスプレーです。

1本2,000円近くしたにも関わらず、スプレーしてから2~3時間程度で香りが薄れてしまいました。忙しい会社員の私にとって、頻繁にスプレーし直すのは現実的ではありませんでした。

また、香りの強さも調整できないため、来客時にはもう少し控えめにしたい、リラックスタイムにはもっと濃厚な香りを楽しみたいという細かなニーズに応えられませんでした。

成分への疑問と安全性の不安

成分への疑問と安全性の不安

アロマテラピーの知識を深めていく中で、市販品の成分表示を詳しく見るようになりました。

多くの製品には、香料、防腐剤、界面活性剤などの化学成分が含まれています。

特に気になったのは「香料」という表示です。

これは天然の精油なのか、それとも合成香料なのかが明確でない製品が多いのです。毎日使うものだからこそ、何が入っているかわからないものを部屋に散布することに不安を感じるようになりました。

また、小さな子どもを持つ友人から「市販のルームスプレーは成分が心配で使えない」という話を聞いたことも、私の意識を変えるきっかけとなりました。

コストパフォーマンスの悪さ

コストパフォーマンスの悪さ

月々のルームスプレー代を計算してみると、意外に高額になることがわかりました。リビング用、寝室用、玄関用と場所別に使い分けていたため、月に3~4本は消費していました。

| 使用場所 | 月間使用量 | 費用(1本1,800円として) |

|---|---|---|

| リビング | 1.5本 | 2,700円 |

| 寝室 | 1本 | 1,800円 |

| 玄関 | 0.5本 | 900円 |

| 合計 | 3本 | 5,400円 |

年間で考えると約6万5千円の出費です。

会社員の私にとって、この金額は決して安くありません。

しかも、香りの持続性や成分の問題を考えると、コストパフォーマンスが良いとは言えませんでした。

手作りを決意した決定的な出来事

手作りを決意した決定的な出来事

手作りルームスプレーに挑戦する決定的なきっかけとなったのは、アロマテラピー検定の勉強中に読んだ一冊の本でした。

その本には「精油本来の香りを楽しむには、シンプルな材料で作る手作りスプレーが最適」と書かれていました。

また、同じ時期に参加したアロマテラピーのワークショップで、講師の方が「市販品は香りを安定させるために様々な添加物が使われているが、手作りなら純粋な精油の香りを楽しめる」とおっしゃっていたことも印象的でした。

さらに、材料費を計算してみると、精製水、無水エタノール、精油があれば、市販品の3分の1程度のコストで作れることがわかりました。

これなら失敗を恐れずに様々な香りを試すことができると思い、手作りに挑戦することを決意したのです。

忙しい平日の夜でも15分程度で作れるという手軽さも、会社員の私にとって大きな魅力でした。

週末の癒しの時間として、香りのブレンドを楽しむことで、日々のストレス解消にもつながると考えました。

初回の大失敗:精製水とエタノールの配合比率を間違えた体験談

初回の大失敗:精製水とエタノールの配合比率を間違えた体験談

「アロマルームスプレーを作ってみよう」と意気込んでインターネットで基本的な作り方を調べ、初めての手作りに挑戦することにしたのです。

材料の準備段階で既に混乱していた私

材料の準備段階で既に混乱していた私

最初の失敗は、材料の準備段階から始まっていました。

精製水、無水エタノール、お気に入りのラベンダー精油を用意して、「これで完璧!」と思い込んでいたのですが、実は配合比率について全く理解していませんでした。

参考にした資料では「精製水とエタノールを適量で」という説明だったのですが、その「適量」が曲者でした。

化学の知識がほとんどない私は、「水の方が多い方が安全だろう」という素人考えで、精製水80ml、無水エタノール5ml、精油10滴という配合で作ってしまったのです。

今思えば、この時点でエタノールの濃度が低すぎるという致命的な問題を抱えていました。エタノールは精油を水に溶かすための乳化剤※の役割を果たすのですが、濃度が低すぎると精油が水に混ざらず、分離してしまうのです。

※乳化剤:水と油のように本来混ざらない物質を混ぜ合わせるための物質

実際に使ってみて愕然とした結果

実際に使ってみて愕然とした結果

完成したルームスプレーを早速リビングで使ってみると、香りが全く立たないという衝撃的な結果でした。

スプレーボトルを振ってみると、精油が水面に浮いているのが見えて、「あ、これは失敗だ」と即座に理解しました。

さらに困ったことに、精油が溶けていないため、スプレーした場所に油分が残ってしまい、ソファに小さなシミを作ってしまいました。

幸い目立たない場所だったので大事には至りませんでしたが、この時初めて「適当に作ってはいけない」ということを痛感しました。

失敗の原因を徹底分析

失敗の原因を徹底分析

この失敗を受けて、私は改めてアロマルームスプレーの作り方について詳しく調べ直しました。

調べてみると、失敗の原因は以下の3点でした:

| 失敗要因 | 私の配合 | 適切な配合 |

|---|---|---|

| エタノール濃度 | 約6%(5ml/85ml) | 約17%(10ml/60ml) |

| 精油濃度 | 約0.12% | 約0.33% |

| 混合方法 | すべて一度に混合 | エタノール+精油→精製水の順 |

特に重要だったのは、エタノールの濃度が15~20%程度必要だということでした。私の配合では6%程度しかなく、これでは精油が水に溶けるわけがありませんでした。

失敗から学んだ重要なポイント

失敗から学んだ重要なポイント

この失敗体験から、手作りルームスプレーには科学的な根拠に基づいた配合が必要だということを学びました。

特に社会人の私たちは限られた時間の中で作業するため、一回で成功させる必要性を強く感じました。

失敗したスプレーは結局廃棄することになり、材料費約800円が無駄になってしまいました。

しかし、この失敗があったからこそ、その後の成功につながったのも事実です。

次回作る時は、必ずエタノールと精油を先に混ぜてから精製水を加えるという手順を守り、配合比率も正確に計量することを心に決めました。

この失敗体験が、後に私独自の「黄金比率」発見につながることになるのです。

試行錯誤の末に発見した黄金比率:精製水50ml、無水エタノール10ml、精油20滴

試行錯誤の末に発見した黄金比率:精製水50ml、無水エタノール10ml、精油20滴

最初の失敗作は、まさに素人の典型的なミスでした。

インターネットで見つけたレシピを参考に、精製水80ml、無水エタノール5ml、精油10滴という配合で作ったのですが、スプレーしても香りがほとんど感じられない薄い仕上がりに。

エタノールの量が少なすぎて精油が十分に溶解せず、精油の滴数も不足していたのです。

その後、約2ヶ月間にわたって週末ごとに配合を変えながら実験を重ねました。

仕事から帰宅後の限られた時間でも検証できるよう、10mlの小さなスプレーボトルを5本用意して、異なる配合比率で同時に試作。

家族にも協力してもらい、香りの立ち方や持続時間を客観的に評価してもらいました。

黄金比率発見までの検証プロセス

黄金比率発見までの検証プロセス

配合比率の検証では、以下のパターンを段階的に試しました:

| 実験回数 | 精製水 | 無水エタノール | 精油 | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 1回目 | 80ml | 5ml | 10滴 | 香りが薄い |

| 2回目 | 70ml | 10ml | 15滴 | やや改善 |

| 3回目 | 60ml | 15ml | 20滴 | 香りは良いが刺激強 |

| 4回目 | 50ml | 10ml | 20滴 | 理想的なバランス |

4回目の配合で、ついに理想的なバランスを発見しました。

精製水50ml、無水エタノール10ml、精油20滴という比率です。

この配合では、スプレー直後から香りがしっかりと立ち上がり、約2時間程度は香りが持続します。エタノール濃度が約17%となり、精油の溶解と香りの拡散に最適な環境が整うのです。

配合比率の科学的根拠

配合比率の科学的根拠

この黄金比率が効果的な理由を、実際の使用感と合わせて分析してみました。

無水エタノールの役割は、主成分が油溶性である精油を、水に均一に溶かす(乳化させる)ことです。

一般的に、精油を乳化させるためにはアルコール濃度が15%以上必要とされています。

10%以下では溶解力が不足し精油が分離してしまい、逆に20%を超えるとアルコール臭が強くなったり、肌への刺激が懸念されたりします。

様々な検証の結果、香りをしっかり拡散させつつ、安心して使えるバランスが、この約17%という濃度でした。

精油の滴数については、60mlの液体に対して20滴(約1ml)という配合により、香りの強度が適度に保たれます。これより少ないと物足りなく、多すぎると香りが強すぎて頭痛の原因になることもあります。

実際に使用してみると、リビングの12畳空間で3~4プッシュすれば、部屋全体にほんのりと香りが広がります。市販のルームスプレーと比較しても遜色ない香りの広がりと持続性を実現できました。

作成時の重要なコツ

作成時の重要なコツ

この黄金比率を活用する際の実践的なコツもお伝えします。

まず、混合順序が重要です。

スプレーボトルに無水エタノールを先に入れ、そこに精油を加えてよく振り混ぜます。精油が完全に溶解してから精製水を加えることで、分離を防げます。

振り混ぜ方にもポイントがあります。

激しく振るのではなく、ボトルを逆さまにして10回程度ゆっくりと上下させる程度で十分です。泡立ちすぎると使用感が悪くなります。

使用前には必ず軽く振ってから使用してください。

時間が経つと若干の分離が起こることがありますが、これは天然成分を使用している証拠でもあります。

この配合で作ったルームスプレーは、材料費が約200円程度で60ml分が作れます。

市販品が600円程度することを考えると、確実に3分の1のコストで済んでいます。

しかも、香りの好みに合わせて精油をブレンドできるため、世界に一つだけのオリジナルルームスプレーが完成するのです。

香りを長持ちさせる秘訣:ベースノート・ミドルノート・トップノートのバランス理論

香りを長持ちさせる秘訣:ベースノート・ミドルノート・トップノートのバランス理論

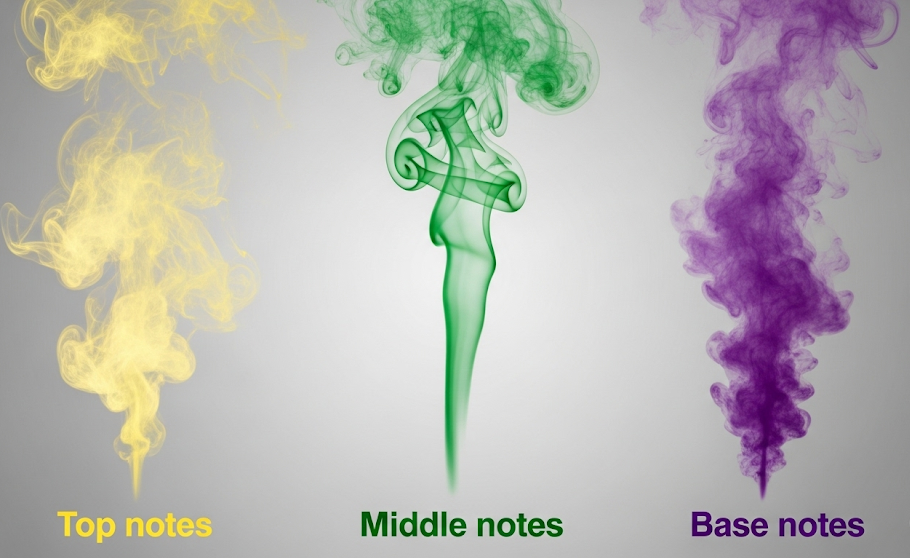

香りの持続時間を左右する最も重要な要素は、精油の揮発速度の違いを理解し、それを活用することです。

私が独学で学んだ「ノート理論」を実践に応用した結果、市販のルームスプレーと同等かそれ以上の持続力を実現できました。

精油の揮発速度による3つの分類

精油の揮発速度による3つの分類

精油は揮発速度によって3つのカテゴリーに分類されます。

この理論を理解したのは、自作ルームスプレーの香りが30分で消えてしまう失敗を重ねた後でした。

| ノート分類 | 揮発速度 | 持続時間 | 代表的な精油 |

|---|---|---|---|

| トップノート | 高速 | 30分~2時間 | レモン、ペパーミント、ユーカリ |

| ミドルノート | 中速 | 2~4時間 | ラベンダー、ローズマリー、ゼラニウム |

| ベースノート | 低速 | 6時間以上 | サンダルウッド、パチュリ、フランキンセンス |

黄金比率の発見:3:4:3の法則

黄金比率の発見:3:4:3の法則

15回の試作を重ねた結果、最も香りのバランスが良く、持続時間も理想的な配合比率を発見しました。

これが私の「3:4:3の法則」です。

精油20滴を使用する場合:

– ベースノート:6滴(30%)

– ミドルノート:8滴(40%)

– トップノート:6滴(30%)

この比率により、スプレー直後はトップノートの爽やかな香りが立ち上がり、30分後にはミドルノートの心地よい香りが主役となり、2時間後以降はベースノートの深い香りが空間に残り続けます。

実践的なブレンドレシピ3選

実践的なブレンドレシピ3選

リビング用「活力ブレンド」

– ベースノート:サンダルウッド4滴、シダーウッド2滴

– ミドルノート:ローズマリー5滴、ゼラニウム3滴

– トップノート:レモン4滴、ペパーミント2滴

このブレンドは、仕事から帰宅した際の気分転換に最適で、約5時間の持続力があります。

寝室用「安眠ブレンド」

– ベースノート:フランキンセンス3滴、サンダルウッド3滴

– ミドルノート:ラベンダー6滴、カモミール2滴

– トップノート:ベルガモット4滴、オレンジスイート2滴

就寝前にスプレーすると、朝まで穏やかな香りが持続し、睡眠の質向上に効果的です。

玄関用「ウェルカムブレンド」

– ベースノート:パチュリ2滴、ベチバー4滴

– ミドルノート:ユーカリ4滴、ティーツリー4滴

– トップノート:グレープフルーツ4滴、ライム2滴

来客時の第一印象を良くし、消臭効果も期待できる実用的な配合です。

香りの持続力を最大化する実践テクニック

香りの持続力を最大化する実践テクニック

理論だけでなく、実際の使用場面での工夫も重要です。私が発見した持続力向上のコツをご紹介します。

スプレー前の準備

使用前に容器を軽く振ることで、分離しがちな精油成分を均等に混合できます。また、室温が20度以下の場合は、手のひらで容器を温めてから使用すると、香りの拡散が良くなります。

効果的なスプレー方法

ルームスプレーは空中に向けて2~3回プッシュし、霧状の液体が自然に落下する範囲で香りを楽しむのがポイントです。直接ファブリックにスプレーする場合は、目立たない部分で事前にテストを行ってください。

保存方法による品質維持

作成したルームスプレーは直射日光を避け、15~25度の環境で保存します。冷蔵庫での保存は精油成分の結晶化を招く可能性があるため推奨しません。適切な保存により、約1ヶ月間は香りの質を保つことができます。

この理論と実践的なテクニックを組み合わせることで、忙しい社会人でも手軽に本格的なアロマ空間を演出できるようになります。

安全にアロマスプレーを楽しむための注意点

手作りアロマスプレーは、自然の恵みを活かした素晴らしいアイテムですが、安全に楽しむために以下の点にご注意ください。

- 使用期限を守る: 防腐剤を使用しないため、作成後は2週間〜1ヶ月を目安に使い切ってください。

- パッチテストを行う: 肌に直接触れる可能性がある場合は、事前に腕の内側などで試してからご使用ください。

- 素材への影響を確認する: ソファやカーテンなどに使用する際は、目立たない場所でシミにならないかテストしてからお使いください。

- 保管場所に注意する: 直射日光や高温多湿を避け、冷暗所で保管してください。また、お子様やペットの手の届かない場所に保管しましょう。

- ペットや乳幼児への配慮: 特に猫や小動物、乳幼児がいる空間での使用は注意が必要です。精油の中にはペットにとって有害なものもありますので、使用する際は専門書や獣医師にご確認ください。

- 精油の禁忌事項: 柑橘系の精油(ベルガモットなど)には光毒性があるものや、妊娠中・授乳中には使用を避けるべき精油もあります。ご自身の体調に合わせて精油を選びましょう。