「アロマテラピー検定の勉強は、過去問さえ完璧にすれば合格できる」 ――あなたも今、そう信じて過去問演習に励んでいませんか?

かつての私も、全く同じでした。市販の過去問集で8割以上の正答率を叩き出し、「これで万全だ」と自信満々で臨んだ本番。

しかし、結果はまさかの不合格。応用問題の前に、私の「丸暗記した知識」は全く歯が立ちませんでした。

なぜ、過去問ができるのに本番で失敗したのか?その原因は、私の「過去問の使い方」が根本的に間違っていたからです。

この記事では、私の恥ずかしい失敗談のすべてと、その反省から生み出した、過去問を“最強の教材”に変える「一問一答ノート」学習法を具体的にご紹介します。

アロマテラピー検定の過去問で失敗した私の体験談

アロマテラピー検定の過去問で失敗した私の体験談

アロマテラピー検定の勉強を始めた当初、私は「過去問さえ解けば合格できる」と甘く考えていました。

しかし、実際に受験してみると、過去問で満点近く取れていたにも関わらず、本番では思うような結果が出せませんでした。今振り返ると、過去問の使い方を完全に間違えていたのです。

丸暗記で挫折した初回受験

丸暗記で挫折した初回受験

最初の受験勉強では、市販の過去問集を購入し、ひたすら問題を解いて答えを覚える作業を繰り返していました。

「ラベンダーの学名は?」「ローズマリーの抽出部位は?」といった基本的な問題は完璧に答えられるようになり、模擬試験では8割以上の正答率を維持していました。

ところが、本番の試験では見たことのない問題が多数出題されました。

例えば、「精油の保存方法として最も適切でないものはどれか?」という問題で、過去問では「冷暗所で保存する」が正解だったのに対し、本番では「密閉容器に入れて保存する」「直射日光を避けて保存する」など、より具体的な選択肢が並んでいました。

私は焦りました。暗記した知識では対応できない、応用的な問題が次々と現れたのです。結果的に、初回の受験では合格ラインに届かず、悔しい思いをしました。

失敗から学んだ過去問の本当の価値

失敗から学んだ過去問の本当の価値

不合格の原因を分析してみると、私は過去問を「答えを覚えるツール」として使っていたことが問題でした。しかし、過去問の本当の価値は、出題傾向を把握し、知識の理解度を測ることにあります。

例えば、ティーツリーの主要成分であるテルピネン-4-オールは、その抗菌・抗ウイルス作用の中心を担う成分です。この成分の含有率が品質の指標にもなります。

一方、同じフトモモ科のユーカリは1,8-シネオールが主成分で去痰作用に優れる、というように、精油の作用は主成分によって大きく左右されることを体系的に理解することが応用問題への鍵となります。※参照:日本メディカルハーブ協会

再受験に向けて、私は過去問への取り組み方を根本的に変えました。問題を解いた後、正解・不正解に関わらず、必ず「なぜその答えになるのか」を調べ、理解するようにしたのです。

効率的な学習を実現した「一問一答ノート」

効率的な学習を実現した「一問一答ノート」

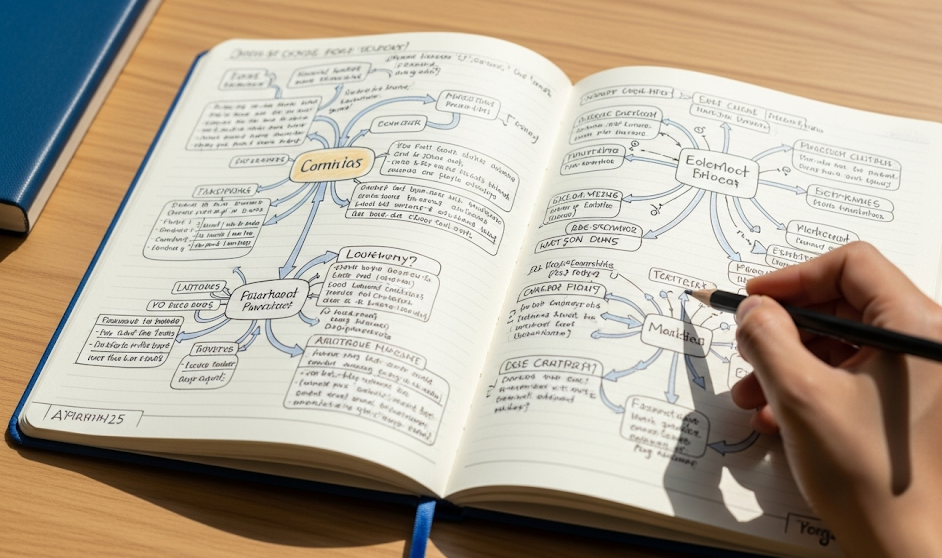

失敗を踏まえて開発したのが、「一問一答ノート」という独自の学習法です。このノートには、過去問で間違えた問題だけでなく、正解した問題でも「なんとなく」選んだものを記録しました。

ノートの構成は以下の通りです:

| 項目 | 記録内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 問題 | 間違えた問題文 | 「ユーカリの抽出部位は?」 |

| なぜ間違えたか | 間違いの原因分析 | 「ユーカリ・グロブルスとユーカリ・ラディアータを混同していた」 |

| 正解の根拠 | 正答の理由 | 「両方とも葉から抽出されるが、成分比率が異なる」 |

| 関連知識 | 周辺情報 | 「ユーカリ属の他の種類、各々の特徴的な成分」 |

この方法により、単純な暗記から「理解に基づく記憶」へと学習スタイルを転換できました。

特に、関連知識の欄を設けることで、一つの問題から芋づる式に知識を広げることができ、応用問題にも対応できる力が身につきました。

実際に、2回目の受験では初回とは比べものにならないほど自信を持って問題に取り組めました。見慣れない問題が出題されても、「この問題は○○の知識を応用すれば解ける」と冷静に判断できるようになっていたのです。

過去問は単なる暗記ツールではなく、理解を深めるための最高の教材だったのです。この気づきが、私の合格への道筋を大きく変えることになりました。

過去問丸暗記が招いた不合格の原因とは

過去問丸暗記が招いた不合格の原因とは

私が初回のアロマテラピー検定で不合格になった最大の理由は、過去問を「解く」ことと「理解する」ことを混同していたことでした。

当時の私は、仕事の合間に過去問集を開いて正解を覚えることが勉強だと思い込んでいました。しかし、この学習方法こそが失敗の根本原因だったのです。

記憶に頼った学習の落とし穴

記憶に頼った学習の落とし穴

平日の夜、疲れた頭で過去問を開く私の勉強風景はこんな感じでした。

「ラベンダーの学名は?」という問題に対して「Lavandula angustifolia」と答えを確認し、「覚えた」と思って次の問題へ進む。

この繰り返しで、1時間で30問程度の過去問を「消化」していました。

問題集の正答率は回数を重ねるごとに上がっていき、試験1週間前には8割以上正解できるようになっていました。

「これなら大丈夫」と自信を持って試験に臨んだのですが、実際の試験問題を見て愕然としました。過去問とは微妙に表現が異なる問題や、複数の知識を組み合わせて考える必要がある問題に全く対応できなかったのです。

応用問題で露呈した知識の浅さ

応用問題で露呈した知識の浅さ

特に印象に残っているのは、精油の抽出方法に関する問題でした。

過去問では「水蒸気蒸留法で抽出される精油はどれか」という直接的な問いに慣れていましたが、本試験では「柑橘系精油の多くに共通する抽出方法の特徴として正しいものはどれか」という形で出題されました。

この問題を解くには、以下の知識が体系的に理解されている必要がありました:

| 必要な知識 | 過去問での学習内容 | 実際に必要だった理解 |

|---|---|---|

| 柑橘系精油の種類 | 「オレンジ、レモン、グレープフルーツ」と暗記 | なぜこれらが柑橘系に分類されるのか |

| 抽出方法の特徴 | 「圧搾法」という用語を記憶 | 圧搾法の原理と他の方法との違い |

| 精油の性質 | 「光毒性がある」と暗記 | 抽出方法と光毒性の関係性 |

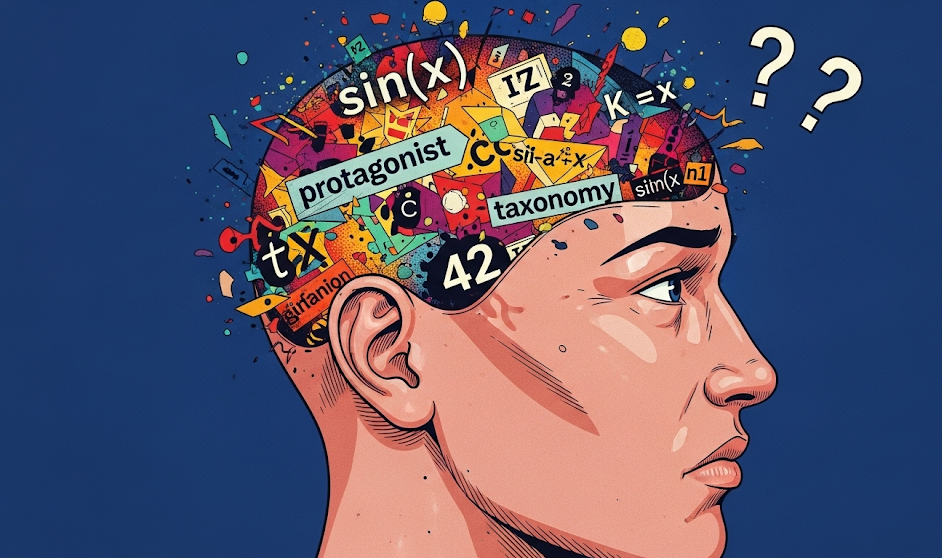

過去問の丸暗記では、これらの知識がバラバラに存在していたため、統合して考えることができませんでした。

結果として、知っているはずの内容なのに正解にたどり着けない、という歯がゆい思いを何度も経験しました。

時間配分の誤算が招いた焦り

時間配分の誤算が招いた焦り

もう一つの大きな問題は、考える時間を想定していなかったことです。

過去問を解く際は、覚えた答えを思い出すだけなので1問あたり30秒程度で済んでいました。しかし本試験では、問題文を読み解き、選択肢を比較検討する時間が必要でした。

試験開始から30分が経過した時点で、まだ全体の半分も終わっていない状況に焦りを感じました。焦れば焦るほど、普段なら簡単に答えられる問題でも迷いが生じ、さらに時間を浪費する悪循環に陥りました。

特に、香りテスト(実際に精油の香りを嗅いで精油名を答える問題)では、過去問では「ラベンダーは甘くフローラルな香り」という文字情報で覚えていたため、実際の香りと知識が結びつかず、大幅に時間をロスしました。

この失敗体験から、過去問は「問題に慣れる」ためのツールであり、「知識を定着させる」ためには別のアプローチが必要だということを痛感しました。単純な暗記では、少しでも角度を変えられた問題に対応できないのです。

次回の挑戦では、この反省を活かした全く異なる学習方法を採用することになります。それが、後に「一問一答ノート」として体系化した効果的な過去問活用法の原点となりました。

「なぜ間違えたか」を分析する重要性に気づいた瞬間

「なぜ間違えたか」を分析する重要性に気づいた瞬間

過去問を解いていて「なんとなく正解した」という経験はありませんか?

実は、これが私の最大の落とし穴でした。初回受験の際、模擬試験では70点台を安定して取れていたため、本番でも同じような感覚で臨んだのです。しかし、蓋を開けてみると58点という惨敗。合格ラインの80点には程遠い結果でした。

この失敗の原因を冷静に分析したとき、私は重要な事実に気づきました。

正解していた問題の多くが「なんとなく」や「勘」によるものだったということです。

例えば、「ラベンダーの学名は?」という問題で、選択肢を見て「Lavandula angustifoliaが一番それっぽい」という理由で正解していました。しかし、なぜその学名なのか、他の選択肢は何の精油の学名なのかを全く理解していませんでした。

「分かったつもり」の危険性を痛感した瞬間

「分かったつもり」の危険性を痛感した瞬間

本番の試験では、普段の過去問とは少し表現が変わった問題が出題されました。

例えば、いつもは「ラベンダーの効能として適切なものは?」という直接的な問問だったのが、「就寝前のリラックスタイムに適した精油の組み合わせは?」という応用問題に変わっていたのです。

この時、私は愕然としました。ラベンダーが鎮静作用を持つことは暗記していましたが、なぜ鎮静作用があるのか、どの成分がその効果をもたらすのか、他にどんな精油が同様の効果を持つのかといった関連知識が全く頭に入っていませんでした。

結果として、応用問題には全く対応できず、得点を大きく落とすことになったのです。

特に印象的だったのは、精油の抽出方法に関する問題でした。

過去問では「水蒸気蒸留法で抽出される精油は?」という形で出題されていましたが、本番では「柑橘系精油の一般的な抽出方法とその理由は?」という問題に変わっていました。

私は「柑橘系は圧搾法」ということは暗記していましたが、なぜ圧搾法なのか、水蒸気蒸留法だとどんな問題があるのかを理解していなかったため、正解できませんでした。

間違いパターンの分析から見えてきた学習の穴

間違いパターンの分析から見えてきた学習の穴

不合格通知を受け取った後、私は過去問の解答用紙を見直しました。すると、明確な傾向が見えてきました。

| 問題タイプ | 正答率 | 主な間違いの原因 |

|---|---|---|

| 単純暗記問題 | 85% | 覚え間違い、記憶の曖昧さ |

| 理解を要する問題 | 45% | 根拠の理解不足 |

| 応用・組み合わせ問題 | 30% | 関連知識の欠如 |

この分析結果を見て、私は自分の学習方法の根本的な問題点を理解しました。単純な暗記には頼れても、理解を伴わない知識は応用が利かないということです。

例えば、「ティートリーは抗菌作用がある」と暗記していても、「なぜ抗菌作用があるのか(テルピネン-4-オールという成分のため)」「どの程度の抗菌効果があるのか」「他にどんな精油が同様の効果を持つのか」といった周辺知識がなければ、少し角度を変えた問題には対応できません。

失敗から学んだ「なぜ」を追求する重要性

失敗から学んだ「なぜ」を追求する重要性

この失敗経験から、私は学習方法を根本的に見直しました。

過去問を解く際も、正解した問題であっても「なぜその答えになるのか」を必ず確認するようになったのです。

具体的には、正解した問題でも以下の点を自問自答するようにしました:

– なぜこの選択肢が正解なのか?

– 他の選択肢が間違いである理由は?

– この知識は他のどんな問題に応用できるか?

この習慣により、単なる暗記から「理解に基づく記憶」へと学習の質が大きく変わりました。結果として、2回目の受験では応用問題にも対応でき、88点で合格することができました。

忙しい社会人の皆さんにとって、限られた時間での効率的な学習は重要な課題です。私の失敗経験が、皆さんの学習効率向上の一助となれば幸いです。

一問一答ノート作成法の具体的な手順

一問一答ノート作成法の具体的な手順

私が実践している一問一答ノート作成法は、単なる間違い直しではなく、「知識の穴を埋める仕組み」として機能します。社会人の限られた時間でも効率的に学習効果を高められるよう、具体的な手順を詳しく解説します。

ノート作成の基本構造

ノート作成の基本構造

まず、一問一答ノートの基本構造をご紹介します。私は見開き2ページを1セットとして使用し、左ページに「問題と解答」、右ページに「理解を深める情報」を記載しています。

左ページには、間違えた過去問の問題文を簡潔にまとめて記載し、その下に正解と自分が選んだ間違いの選択肢を並べて書きます。

例えば「ラベンダーの学名は?」という問題で、正解が「Lavandula angustifolia」なのに「Lavandula stoechas」を選んでしまった場合、両方を記載して違いを明確にします。

右ページは3つのセクションに分けています。「なぜ間違えたか」の部分では、知識不足だったのか、似た名前で混同したのか、問題文の読み間違いだったのかを分析します。

「正解の根拠」では、なぜその答えが正しいのかを詳しく調べて記載。「関連知識」では、その問題に関連する他の精油や効能、使用法などを追加で書き込みます。

効率的な記録方法

効率的な記録方法

忙しい社会人にとって、ノート作成に時間をかけすぎては本末転倒です。私が実践している時短テクニックをご紹介します。

まず、過去問を解く際は必ず「確信度」を3段階で記録します。

◎(確信あり)、○(たぶん正解)、△(迷った)の3つです。正解した問題でも△だった場合は、一問一答ノートに記録対象とします。これにより、本当に理解できている問題とそうでない問題を区別できます。

記録作業は、問題を解いた直後ではなく、1日分の学習が終わった後にまとめて行います。

私の場合、平日は通勤時間に過去問を解き、帰宅後の30分でノート作成をしていました。この方法により、問題を解く時間とノート作成時間を分離でき、それぞれに集中できます。

また、同じ系統の間違いが続く場合は、個別に記録するのではなく「弱点テーマ」として1ページにまとめます。例えば、精油の学名で間違いが多い場合は「学名まとめページ」を作成し、間違えやすい組み合わせを一覧表にして整理します。

知識定着を促進する工夫

知識定着を促進する工夫

単に記録するだけでは知識は定着しません。私が実践している定着促進の工夫をお伝えします。

色分けシステムを導入することで、視覚的に情報を整理できます。

間違えた問題は赤、関連知識は青、重要ポイントは緑といった具合に、3色のペンを使い分けています。復習時に一目で重要度や内容の種類が分かるため、効率的に見直しができます。

記憶のフックを意識的に作ることも重要です。

例えば、ユーカリの学名「Eucalyptus globulus」を覚える際、「ユーカリは地球(globe)を包む(globulus)」といった語呂合わせや連想を右ページに記録します。大人の学習では、機械的な暗記よりも意味づけや関連付けが効果的だからです。

さらに、実生活との関連付けも積極的に行います。ラベンダーの鎮静作用について学んだ際は、「先週実際に使用して良く眠れた」「母にも勧めてみよう」といった個人的な体験や予定を書き込みます。これにより、知識が実体験と結びつき、記憶に残りやすくなります。

復習スケジュールの組み立て

復習スケジュールの組み立て

一問一答ノートを作成するだけでなく、効果的な復習スケジュールを組むことで学習効果を最大化できます。

私は1-3-7-14日サイクルを採用しています。

間違えた問題を記録した翌日、3日後、1週間後、2週間後に復習を行います。復習時に再び間違えた場合は、サイクルを最初からやり直します。正解できた場合は、次の復習間隔を延ばしていきます。

試験直前の1週間は、この一問一答ノートのみを使用して総復習を行います。

新しい過去問に手を出すのではなく、確実に理解できていない部分を重点的に見直すことで、本番での失点を防げます。

実際に私も、2回目の受験前はテキストを一切開かず、一問一答ノートだけで最終確認を行い、無事合格できました。

この方法により、過去問で間違えた問題が確実に得点源に変わり、同じミスを繰り返すことなく効率的に学習を進められます。

アロマテラピー検定で過去問だけでは合格できない理由と正しい勉強法:まとめ

- 最初の勉強法は、過去問の答えをひたすら丸暗記するというものだった。

- 本番試験では、丸暗記した知識だけでは対応できない応用問題が多く出題され、失敗した。

- 不合格の原因は、過去問を「答えを覚えるツール」として使い、内容の深い理解を怠っていたことだった。

- 過去問の本当の価値は、出題傾向を把握し、自身の知識の理解度を測ることにあると気づいた。

- 一つの知識に対して「なぜそうなるのか」という理由や背景まで掘り下げて理解することが重要だと学んだ。

- 失敗を基に、間違えた問題や曖昧な問題を記録する「一問一答ノート」という学習法を編み出した。

- ノートには、問題、間違いの分析、正解の根拠、関連知識を記録し、理解を深めた。

- 色分けや語呂合わせ、実体験との関連付けといった工夫で、記憶の定着を促進した。

- 丸暗記の学習では問題を考える時間を想定しておらず、本番での時間配分の失敗と焦りを招いた。

- 正解した問題でも「なんとなく」で選んだものが多く、実は理解していなかったことが不合格の一因だった。

- 作成したノートを使い、1、3、7、14日後というサイクルで復習を繰り返した。

- 学習方法を「理解に基づく記憶」に変えたことで、2回目の受験では自信をもって臨み、合格できた。