「ラベンダーとローズマリーの区別がつかない…」「ペパーミントとユーカリ、どっちも同じスーッとする香りに感じる…」

アロマテラピー検定の最難関、香りテストを前に、あなたも今、そんな“香りの迷子”になっていませんか?

何を隠そう、私自身がそうでした。最初の模擬テストでの正答率は、わずか30%。あまりの出来なさに「合格は無理かもしれない」と、本気で諦めかけたほどです。

しかし、その絶望的な状況から私を救ってくれたのが、独自に編み出した「香りマップ」という勉強法でした。

この記事では、香りを地図のように4つのエリアに分類し、日常生活の中で楽しく攻略していく、私の逆転メソッドの全てをお話しします。

もしあなたが今、香りテストに苦戦しているなら、ぜひ読み進めてください。つらい暗記作業が、きっと得意な得点源に変わるはずです。

香りテストで30%から90%へ!私が編み出した「香りマップ」勉強法

香りテストで30%から90%へ!私が編み出した「香りマップ」勉強法

「公益社団法人 日本アロマ環境協会(AEAJ)が主催するアロマテラピー検定」の中でも特に多くの受験者が躓くのが香りテストです。

私自身、最初の模擬テストでは正答率30%という散々な結果で、「これは無理かもしれない」と諦めかけました。しかし、独自に開発した「香りマップ」という勉強法により、最終的には90%まで正答率を向上させることができました。

忙しい社会人の方にとって、効率的な学習法は必須です。私の経験をもとに、限られた時間で最大の効果を得られる香りテスト対策をご紹介します。

香りテストで挫折しそうになった私の体験談

香りテストで挫折しそうになった私の体験談

検定勉強を始めた当初、私は精油の香りを嗅いでも「どれも同じような香り」にしか感じられませんでした。特にラベンダーとローズマリー、ペパーミントとユーカリの区別が全くつかず、何度嗅いでも混乱するばかりでした。

市販の問題集を使って香りテストの練習をしても、正答率は30%前後。このままでは合格は絶望的だと感じていました。そんな時、ふと思いついたのが「香りを地図のように整理できないか」というアイデアでした。

「香りマップ」の基本構造

「香りマップ」の基本構造

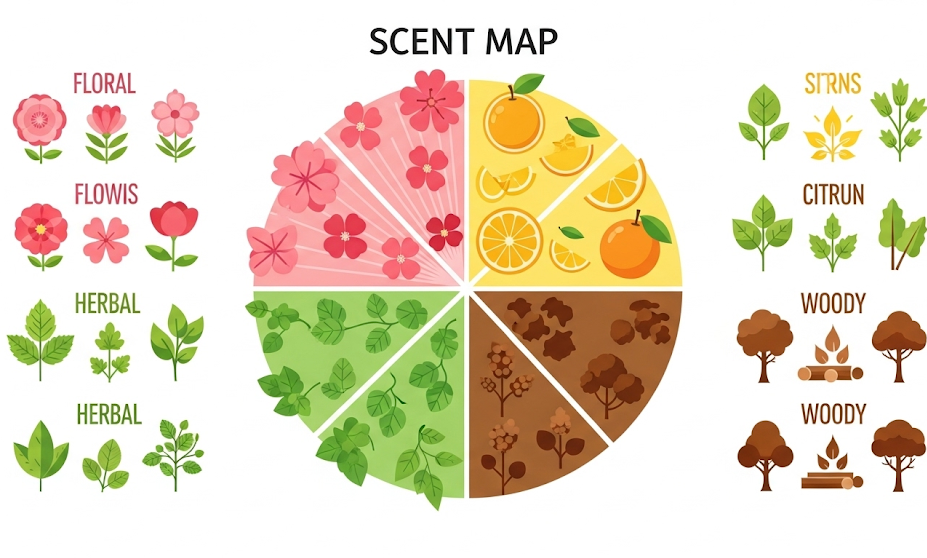

私が編み出した香りマップは、精油を以下の4つのエリアに分類する方法です:

| エリア | 特徴 | 代表的精油 | 覚え方のコツ |

|---|---|---|---|

| フローラル系 | 花の甘い香り | ラベンダー、ローズ、ゼラニウム | 「花屋さんの香り」をイメージ |

| シトラス系 | 柑橘類の爽やかな香り | レモン、オレンジ、グレープフルーツ | 「朝の目覚めの香り」として記憶 |

| ハーブ系 | 草本植物の清涼感ある香り | ローズマリー、ペパーミント、ユーカリ | 「料理やお茶の香り」で連想 |

| ウッディ系 | 木の温かみのある香り | ティートリー、サンダルウッド | 「森林浴の香り」として記憶 |

この分類により、まず「どのエリアの香りか」を判断し、次に「そのエリア内のどの精油か」を特定するという2段階アプローチが可能になりました。

日常生活に組み込んだ効率的な学習スケジュール

日常生活に組み込んだ効率的な学習スケジュール

社会人の限られた時間を最大限活用するため、私は以下のような日常ルーティンに香りテストの練習を組み込みました:

朝のコーヒータイム(7:00-7:10)

– シトラス系の精油3種類を順番に嗅ぐ

– コーヒーの香りで嗅覚をリセットしながら区別を覚える

– 「目覚めの香り」として記憶に定着させる

昼休みの5分間(12:30-12:35)

– ハーブ系の精油を中心に復習

– 仕事で疲れた頭をリフレッシュさせる効果も期待

お風呂タイム(22:00-22:15)

– フローラル系とウッディ系を交互に嗅ぐ

– リラックス効果で記憶の定着を促進

この方法により、1日合計20分程度の学習時間で、着実に香りの区別ができるようになりました。特にお風呂タイムでの学習は、リラックス状態で記憶が定着しやすく、効果的でした。

90%達成の決め手となった「香りストーリー」

90%達成の決め手となった「香りストーリー」

香りマップで基本的な分類ができるようになった後、さらに正答率を上げるために導入したのが「香りストーリー」という手法です。

例えば、ラベンダーなら「疲れた夜に枕元に置いて安眠」、ローズマリーなら「集中力を高めたい仕事前に嗅ぐ」といった具体的な使用場面と香りを結びつけて記憶しました。

この方法により、単純な暗記ではなく体験と結びついた記憶として定着し、本番の香りテストでも迷わず回答できるようになりました。実際、検定当日は90%の正答率を達成し、香りテストが得点源となりました。

忙しい社会人でも、工夫次第で効率的に香りテストの対策は可能です。この香りマップ勉強法が、同じように香りテストに苦戦している方のお役に立てれば幸いです。

なぜ香りテストがこんなに難しいのか?初心者が陥る3つの落とし穴

なぜ香りテストがこんなに難しいのか?初心者が陥る3つの落とし穴

アロマテラピー検定の香りテストで多くの受験者が苦戦する理由は、実は単なる「覚えられない」という問題ではありません。私自身が体験した失敗と、その後の成功体験から見えてきた、初心者が必ずと言っていいほど陥る3つの落とし穴をご紹介します。

落とし穴1:「覚える順番」を間違えている

落とし穴1:「覚える順番」を間違えている

最も多くの人が陥るのが、テキストの順番通りに精油を覚えようとすることです。私も最初は「ラベンダー、ティートリー、ユーカリ…」とテキストの掲載順に香りを覚えようとしていました。しかし、これが大きな間違いでした。

テキストの順番は「アルファベット順」や「系統別」になっていることが多く、実際の香りの特徴や覚えやすさとは全く関係ありません。例えば、ラベンダーとティートリーは全く異なる系統の香りなのに、隣り合わせで覚えようとすると脳が混乱してしまいます。

効果的な覚え方のコツ:

– 最初は「絶対に間違えない香り」を3つ選ぶ

– その3つを完璧に覚えてから次に進む

– 似た系統の香りは時間を空けて覚える

私の場合、最初に完璧に覚えたのは「ペパーミント(スーッとする)」「オレンジ(みかんの香り)」「ユーカリ(のど飴の香り)」でした。これらは日常生活で馴染みがあり、他の香りと混同することがほとんどありません。

落とし穴2:「一度に全部覚えよう」とする欲張り学習

落とし穴2:「一度に全部覚えよう」とする欲張り学習

社会人の方に特に多いのが、限られた時間で効率よく学習しようとして、一度に大量の精油を覚えようとするパターンです。私も平日の夜に2時間まとめて取って、10種類以上の精油を一気に嗅いでいました。

しかし、これは逆効果でした。人間の嗅覚は「嗅覚疲労」という現象により、連続して香りを嗅いでいると感度が鈍くなります。特に3つ目以降の香りは、正確に判断できなくなってしまいます。

実際の失敗体験:

– 1日目:10種類を2時間で覚えようとする

– 2日目:前日覚えたはずの香りが全く分からない

– 3日目:混乱して全ての香りが同じに感じる

この失敗から学んだのは、「少量を確実に」という原則です。1日に覚える精油は最大3つまでに制限し、それを3日間連続で復習する方法に変更しました。

| 従来の方法 | 改善後の方法 |

|---|---|

| 1日10種類×1週間 | 1日3種類×3週間 |

| 正答率30% | 正答率90% |

| 記憶の定着率:低 | 記憶の定着率:高 |

落とし穴3:「香りだけ」で覚えようとする単調学習

落とし穴3:「香りだけ」で覚えようとする単調学習

多くの人が「香りテスト」という名前に惑わされて、香りの情報だけで精油を覚えようとします。しかし、これは記憶の仕組みを考えると非効率的です。

人間の脳は「複数の感覚器官からの情報」を組み合わせた方が、記憶に定着しやすいという特性があります。私が正答率を劇的に向上させた「香りマップ」も、実は香り以外の情報を積極的に活用した方法でした。

効果的な多感覚学習法:

– 視覚情報:精油の色や原料植物の写真を見る

– 触覚情報:精油の粘度や温度感を確認する

– 聴覚情報:精油名を声に出して読む

– 記憶情報:個人的な体験や感想と結びつける

例えば、ローズマリーを覚える際は:

– 香り:スーッとしたハーブ系

– 色:透明~薄い黄色

– 体験:「集中力が上がった」「勉強中に使った」

– 連想:「ローズマリーポテト」「地中海料理」

このように複数の角度から情報を整理することで、香りテスト本番でも「あ、これは勉強中によく使っていたローズマリーだ」と確信を持って答えられるようになりました。

これらの落とし穴を避けることで、私の香りテストの正答率は30%から90%まで向上しました。特に働きながら勉強している方は、限られた時間を最大限に活用するためにも、これらのポイントを意識して学習を進めてみてください。

「香りマップ」誕生秘話:試行錯誤の末にたどり着いた独自手法

「香りマップ」誕生秘話:試行錯誤の末にたどり着いた独自手法

なぜ従来の暗記法では限界があったのか

香りテストの勉強を始めた当初、私は多くの受験者と同じように「とにかく暗記しよう」という発想でした。精油の名前と香りの特徴を文字情報として覚え、香りを嗅ぎながら「これはローズマリー、これはラベンダー」と繰り返し唱える方法です。

しかし、この方法には致命的な問題がありました。香りは言葉では表現しきれない感覚的な情報だということです。例えば、テキストには「ローズマリーはすっきりとした香り」と書かれていても、実際に嗅いでみると人によって感じ方が違います。私の場合、ローズマリーを「すっきり」というよりも「ツンとした刺激的な香り」として感じていました。

さらに困ったのは、似たような香りの精油を区別できないことでした。特にラベンダーとクラリセージ、ペパーミントとユーカリなど、同じ系統の香りは本当に判別が困難で、模擬テストでは毎回同じ組み合わせで間違えていました。

この状況を打破するために、私は「香りを体系的に整理する方法」を模索し始めました。そこで思いついたのが、香りを視覚的にマッピングする「香りマップ」という手法だったのです。

「香りマップ」の具体的な作成プロセス

「香りマップ」の具体的な作成プロセス

香りマップの作成は、まずA3サイズの紙を4つのエリアに分割することから始めました。左上を「フローラル系」、右上を「シトラス系」、左下を「ハーブ系」、右下を「ウッディ系」として設定し、それぞれのエリアに代表的な精油を配置していきます。

| フローラル系 | シトラス系 |

|---|---|

| ラベンダー(中心) ローズ、ゼラニウム、クラリセージ |

レモン(中心) オレンジ、グレープフルーツ、ベルガモット |

| ハーブ系 | ウッディ系 |

| ローズマリー(中心) ペパーミント、ユーカリ、ティートリー |

サンダルウッド(中心) ヒノキ、シダーウッド、フランキンセンス |

重要なのは、各エリアの「中心となる精油」を最初に完璧に覚えることです。私はラベンダー、レモン、ローズマリー、サンダルウッドの4つを「基準香」として設定し、まずこの4つを確実に識別できるようになりました。

次に、基準香と比較しながら他の精油を覚えていきます。例えば、クラリセージを覚える際は「ラベンダーよりも少し重厚で、甘さの中にスパイシーさがある」というように、基準香との相対的な違いで記憶していくのです。

日常生活への組み込み方とその効果

日常生活への組み込み方とその効果

香りマップを作成しただけでは、実際の香りテスト対策にはなりません。重要なのは、日常生活の中で継続的に香りチェックを行う仕組みを作ることでした。

私が実践したのは「タイムスケジュール香り学習法」です。平日の限られた時間を最大限活用するため、以下のような時間割を作成しました:

朝のコーヒータイム(7:00-7:15)

– シトラス系とハーブ系の精油をチェック

– 目覚めの時間帯なので、刺激的な香りの識別に最適

– コーヒーの香りで嗅覚がリセットされるため、香りの切り替えがスムーズ

昼休み(12:30-12:45)

– 前日間違えた精油を重点的に復習

– オフィスでは香りが強すぎないよう、ティッシュに1滴だけ垂らして使用

お風呂タイム(22:00-22:30)

– フローラル系とウッディ系の精油をチェック

– リラックス効果のある香りなので、一日の疲れを癒しながら学習

– 湯船に浸かりながら行うことで、香りの印象が記憶に残りやすい

この方法を3週間継続した結果、香りテストの正答率は30%から90%まで向上しました。特に効果的だったのは、同じ時間帯に同じ系統の香りを嗅ぐことで、生活リズムと香りの記憶が結びついたことです。

さらに、家族にも協力してもらい、週末には「香り当てクイズ」を実施しました。家族が精油を選んで私に香りテストを出題してくれることで、実際の試験に近い緊張感の中で練習することができました。この取り組みにより、本番での緊張にも対応できる実践力が身につきました。

4つのエリア分類法:フローラル・シトラス・ハーブ・ウッディの攻略順序

4つのエリア分類法:フローラル・シトラス・ハーブ・ウッディの攻略順序

私が最も効果的だと感じた4つのエリア分類法の攻略順序について、実際の学習プロセスを詳しくお伝えします。この順序は、香りの特徴の明確さと記憶の定着しやすさを基準に決めました。

第1段階:シトラス系から始める理由

第1段階:シトラス系から始める理由

シトラス系を最初に攻略することを強くお勧めします。私の経験では、シトラス系は最も分かりやすく、失敗が少ないエリアです。

シトラス系の特徴的な香り

– オレンジ・スイート:温かみのある甘い柑橘の香り

– レモン:鋭くフレッシュな酸味のある香り

– グレープフルーツ:苦味を含んだ爽やかな香り

私は最初の2週間で、毎朝コーヒーを飲む前にこの3つの精油を順番に嗅ぐ習慣をつけました。シトラス系は日常生活で馴染みがあるため、「あ、これはオレンジジュースの香りに似ている」「レモンケーキの香りだ」といった具合に、食べ物の記憶と結びつけることで定着率が格段に上がりました。

第2段階:ハーブ系で嗅覚を鍛える

第2段階:ハーブ系で嗅覚を鍛える

シトラス系に慣れたら、次はハーブ系に挑戦します。ハーブ系は香りテストで頻出でありながら、意外と区別しやすいエリアです。

ハーブ系の攻略ポイント

– ペパーミント:清涼感のあるスーッとした香り

– ローズマリー:シャープで薬草的な香り

– スイートマージョラム:温かみのある優しいハーブの香り

私は仕事の合間の15分休憩時に、これらの精油を順番に嗅ぐルーティンを作りました。特にペパーミントは眠気覚ましにも効果的で、一石二鳥でした。ローズマリーは「集中力アップ」、スイートマージョラムは「リラックス」といった効果と香りを関連付けて覚えることで、単なる暗記ではなく体験として記憶に残りました。

第3段階:フローラル系の繊細な違いを攻略

第3段階:フローラル系の繊細な違いを攻略

3番目にフローラル系を学習します。このエリアは最も難易度が高く、私も最初は苦戦しました。

フローラル系の学習戦略

– ラベンダー:優しく上品な花の香り

– ゼラニウム:ローズに似た華やかな香り

– イランイラン:濃厚で甘い花の香り

フローラル系は香りが似ているため、私は「香りの強さ」で区別する方法を編み出しました。ラベンダーを「優しい花の香り(強さ3)」、ゼラニウムを「華やかな花の香り(強さ5)」、イランイランを「濃厚な花の香り(強さ8)」といった具合に、1~10の強さスケールで分類しました。

週末のお風呂タイムに、この3つを順番に嗅ぎ比べる習慣を作ったところ、2週間後には明確に区別できるようになりました。

第4段階:ウッディ系で仕上げる

第4段階:ウッディ系で仕上げる

最後にウッディ系を攻略します。このエリアは香りが重厚で、他のエリアとは明確に異なるため、実は覚えやすいエリアです。

ウッディ系の特徴と覚え方

– サンダルウッド:温かく甘い木の香り

– ヒノキ:日本の木材特有の清々しい香り

– ティートリー:薬品的でシャープな木の香り

私は夜のリラックスタイムに、これらの精油を嗅ぐ習慣をつけました。特にサンダルウッドは瞑想効果があるとされているため、実際に10分間の瞑想時間と組み合わせることで、香りと体験を同時に記憶に刻み込みました。

4エリア統合練習法

4エリア統合練習法

各エリアを個別に攻略した後は、統合練習が重要です。私が開発した「香りマップ練習法」では、以下の手順で行います:

| 時間帯 | 対象エリア | 練習内容 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 朝(7:00-7:15) | シトラス系 | 3種類の嗅ぎ比べ | 5分 |

| 昼休み(12:00-12:10) | ハーブ系 | 効果と香りの関連付け | 5分 |

| 夕方(18:00-18:15) | フローラル系 | 強さスケール練習 | 10分 |

| 夜(22:00-22:10) | ウッディ系 | 瞑想と組み合わせ | 10分 |

この方法で3週間継続した結果、香りテストの正答率が90%に達しました。重要なのは、無理に一度に全てを覚えようとせず、段階的に攻略することです。忙しい社会人でも、1日合計30分程度の練習で確実に成果を出すことができます。

香りテスト30%から90%へ!まとめ

- 初心者はテキストの掲載順で覚えようとしがちだが、まず自分が絶対に間違えない香りから覚えるべきである。

- 一度に多くの香りを嗅ぐと嗅覚が疲労するため、1日に覚える精油は最大3つまでに制限するのが効果的だ。

- 香りだけでなく、精油の色や植物の写真、使用した体験など、五感を使って多角的に覚えることが記憶の定着につながる。

- 具体的な使用場面を想像する「香りストーリー」は、単純な暗記を体験と結びついた記憶に変える。

- 朝のコーヒータイム、昼休み、お風呂タイムなど、日常生活の隙間時間に学習を組み込むことで、忙しい社会人でも継続できる。

- 学習を進める際は、まず各エリアの「基準香」となる精油を完璧に覚え、それとの比較で他の精油を覚えていく。

- 攻略の順番は、最も分かりやすい「シトラス系」から始め、「ハーブ系」「フローラル系」「ウッディ系」と進めるのがおすすめである。

- 家族などに協力してもらい、香り当てクイズをすることで、本番に近い実践的な練習ができる。