心と体を癒すアロマテラピー。

しかし、その香りを楽しむ前に、私たちには知っておくべき大切なことがあります。それは、人間にとっての癒やしが、共に暮らすペットにとっては健康を脅かすリスクになり得るという事実です。

特に猫は、精油の成分を分解する肝臓の酵素を遺伝的に持っていません。

そのため、アロマの成分が体内に蓄積しやすく、深刻な中毒症状を引き起こすことがあります。また、犬や小動物、鳥にとっても、アロマ製品の使用には細心の注意が必要です。

この記事では、以下の点を詳しく解説します。

・特に注意すべき危険な精油の種類

・見逃してはいけないペットの中毒サイン

・獣医師が推奨する、安全なアロマの楽しみ方と代替案

「知らなかった」では済まされない、ペットの命に関わる問題です。正しい知識を身につけ、人もペットも健やかに暮らせる環境を築きましょう。

ペットと暮らすあなたへ:アロマテラピーに潜む危険性と安全な楽しみ方

ペットと暮らすあなたへ:アロマテラピーに潜む危険性と安全な楽しみ方

心身を癒し、暮らしに彩りを与えてくれるアロマテラピー。その自然由来の優しい香りは、多くの人にとって欠かせないリフレッシュ手段となっています。

しかし、その心地よい香りが、私たちと共に暮らす大切なペットにとっては、深刻な健康リスクになり得るという事実をご存知でしょうか。

近年、ペットがいる家庭でのアロマ製品の使用による健康被害が、獣医療の現場で深刻な問題となっています。実際に、ASPCA(米国動物虐待防止協会)の動物毒物管理センターには、精油が原因とみられるペットの中毒相談が毎年数多く寄せられており、その危険性が広く警告されています。

「天然成分だから安全だろう」という思い込みが、知らず知らずのうちにペットを危険に晒しているケースが後を絶ちません。

この記事では、アロマテラピーがなぜペットに危険なのか、その科学的な根拠から、具体的な中毒症状、そして動物の専門家が推奨する安全な楽しみ方まで、深く掘り下げて解説します。

なぜ危険?人間と全く違う、ペットの「解毒メカニズム」

なぜ危険?人間と全く違う、ペットの「解毒メカニズム」

人間には安全な精油が、なぜペット、特に猫にとって有害となるのでしょうか。その核心には、人間と動物の肝臓における「代謝(解毒)」能力の根本的な違いがあります。

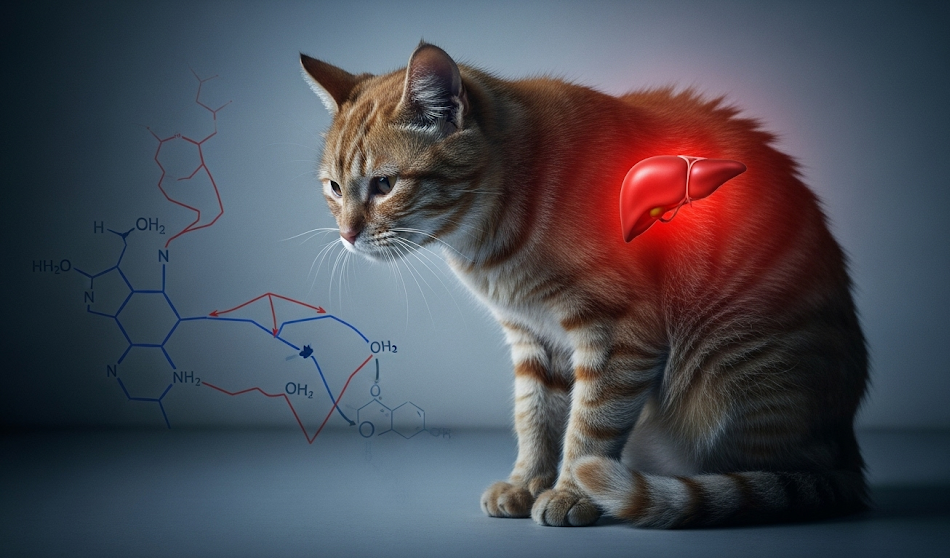

猫にとって致命的となりうる「グルクロン酸抱合」能力の欠如

猫にとって致命的となりうる「グルクロン酸抱合」能力の欠如

精油の成分の多くは、テルペン類やフェノール類といった有機化合物です。

人間の場合、これらの成分が体内に入ると、肝臓にある「グルクロン酸抱合(グルクロンさんほうごう)」という代謝経路を通って、水に溶けやすい無害な物質に変換され、尿として速やかに体外へ排出されます。

しかし、猫はこの「グルクロン酸抱合」を行うための酵素を、遺伝的に持っていないか、持っていても極めて少量です。

獣医学的な見地から、これは肉食動物としての進化の過程で、植物由来の成分を日常的に摂取する機会がなかったためと結論づけられています。

その結果、猫の体内に入った精油成分は分解・排出されず、毒素としてどんどん体内に蓄積していきます。これが肝臓や腎臓に深刻なダメージを与え、時には命に関わる中毒症状を引き起こすのです。

犬やその他のペットも安全ではない

犬やその他のペットも安全ではない

犬は猫と異なりグルクロン酸抱合能力を持っていますが、その能力は人間よりも低いとされています。

そのため、高濃度の精油に晒されたり、継続的に摂取したりすると、肝臓への負担が蓄積し、健康を害する可能性があります。

特に、体の小さい小型犬や代謝機能が未熟な子犬、機能が低下している老犬は、ごく少量でも影響を受けやすいため、細心の注意が必要です。

危険な3つの侵入経路

危険な3つの侵入経路

精油成分がペットの体内に入る経路は、主に3つあります。

- 経口摂取:床にこぼれた精油を舐める、飼い主の手に付いた精油を舐める、精油が付着した自身の被毛を毛づくろいする、といったケースです。最も直接的で危険な経路です。

- 経皮吸収:皮膚に直接精油が付着することで、毛穴から成分が吸収されます。マッサージオイルやアロマ配合のシャンプーなどでの事故が報告されています。

- 吸入:ディフューザーやアロマスプレーによって霧状になった精油の微粒子を呼吸とともに吸い込むケースです。粒子は肺の奥深くまで到達し、直接血流に乗って全身に運ばれるため、呼吸器への刺激だけでなく、全身的な中毒症状の原因となります。

【要注意リスト】Pet Poison Helplineなどが警告する特に危険な精油

【要注意リスト】ペットに特に危険とされる代表的な精油

以下の精油は、複数の獣医専門機関から、ペット、とりわけ猫に対して毒性が高いと報告されています。

これらは一般的なアロマ製品によく使用されるため、ご家庭の製品を一度確認してみてください。

- 【特に危険】ティートリー、ユーカリ:抗菌・抗ウイルス作用から掃除や空気清浄目的で使われがちですが、猫には非常に毒性が高い成分を含みます。

- 【清涼感・刺激】ペパーミント、ウィンターグリーン:強い刺激があり、神経系に影響を及ぼす可能性があります。

- 【柑橘系全般】レモン、オレンジ、ライム、ベルガモット、グレープフルーツ:リモネンという成分が猫に有害です。消臭スプレーなどによく含まれます。

- 【樹木・ハーブ系】パイン(松)、シナモン、クローブ、ローズマリー、ラベンダー:これらの精油も、猫の代謝能力では分解が難しい成分を含みます。ラベンダーは比較的安全とされることもありますが、高濃度での使用や直接接触は避けるべきです。

注意:危険なのは単体の精油だけではありません。

「ブレンドオイル」や、アロマが添加された「ルームフレグランス」「消臭剤」「掃除用洗剤」「ペット用シャンプー」「アロマキャンドル」なども同様のリスクがあることを忘れないでください。

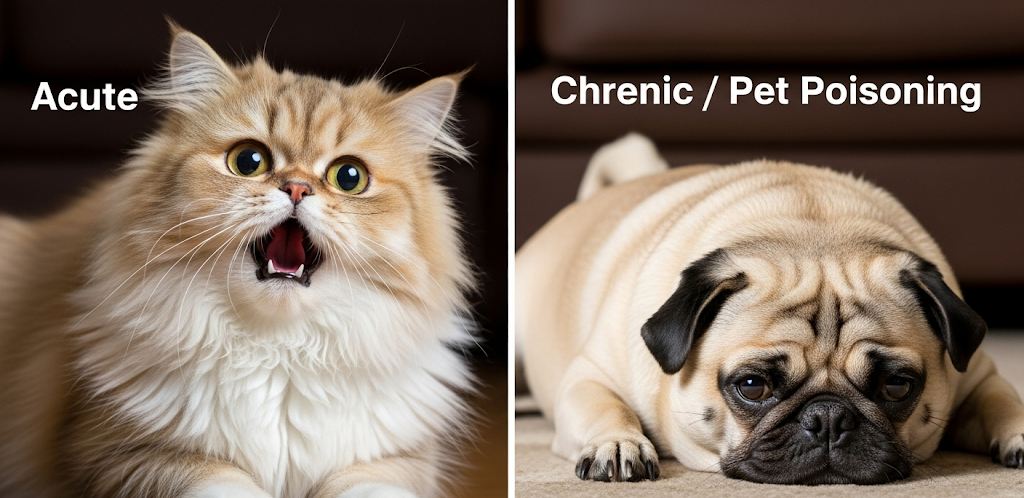

急性?慢性?見逃してはいけないペットの精油中毒サイン

急性?慢性?見逃してはいけないペットの精油中毒サイン

精油中毒には、一度に大量摂取して起こる「急性中毒」と、少量でも長期間にわたって摂取し続けることで発症する「慢性中毒」があります。

特に慢性中毒は症状が緩やかに進行するため、飼い主が気づきにくいのが特徴です。

- 初期症状・行動の変化(慢性中毒のサイン)

- なんとなく元気がない、ぐったりしている

- 食欲が落ちた、または食べ物の好みが変わった

- 理由なく体重が減少している

- アロマを焚いている部屋を避ける、入ってもすぐに逃げ出す

- 普段隠れないような場所に隠れる、飼い主を避ける

- 明確な中毒症状(急性中毒・進行した慢性中毒のサイン)

- よだれが大量に出る、口をクチャクチャさせる

- 嘔吐、下痢

- 歩行困難、足元がふらつく、体をうまく支えられない

- 体の一部または全身の震え、けいれん

- 呼吸が速い、咳き込む、ぜーぜーという呼吸音がする

- 皮膚の発赤、かゆみ、脱毛(精油が直接付着した場合)

これらのサインが見られた場合は、「少し様子を見よう」と自己判断せず、直ちに動物病院を受診してください。

ペットの種類別リスクと特に注意すべき点

ペットの種類別リスクと特に注意すべき点

獣医師が推奨する「ペットのための究極の安全対策」

獣医師が推奨する「ペットのための究極の安全対策」

ペットの健康と安全を最優先に考えるならば、「ペットと飼い主が生活空間を共有している場所では、精油の拡散(ディフューザーなど)を一切行わない」ことが最も確実で、最も推奨される方法です。

それでもアロマを楽しみたい場合、以下のガイドラインを絶対的なルールとして遵守してください。

- 使用場所を完全に分離する ペットが絶対に入らない部屋(鍵のかかる書斎やバスルームなど)でのみ使用します。精油成分は空気より重いものが多く、床に滞留しやすいため、ドアの隙間から漏れ出ないよう注意が必要です。

- 使用は「超低濃度」かつ「ごく短時間」で 芳香浴を行う場合、人間用の推奨量の1/4以下に希釈し、15~30分程度の短時間で終えるようにしましょう。

- 「物理的な換気」を徹底する 使用中・使用後は、必ず窓を大きく開けて空気の入れ替えを行ってください。空気清浄機は微粒子を除去しきれない場合があるため、物理的な換気が不可欠です。

- 精油と関連製品は厳重に保管する 全ての精油、アロマ製品は、ペットが絶対にアクセスできない戸棚や引き出しの中に保管しましょう。猫は器用に扉を開けることがあるため、チャイルドロックなどの活用も有効です。

- 精油を扱った後の「手洗い」を習慣に 精油を扱った後は、必ず石鹸で丁寧に手を洗いましょう。その手でペットを撫でるだけで、精油をペットの体に移してしまうことになります。

代替案の検討:精油よりも成分が穏やかなハイドロゾル(芳香蒸留水)も選択肢の一つですが、製品によっては精油成分やアルコールが添加されている場合もあります。

使用前に必ず成分を確認し、できれば獣医師に相談しましょう。

もしもの時の緊急対処法

もしもの時の緊急対処法

万が一の事態に備え、以下の対処法と、かかりつけおよび夜間救急動物病院の連絡先をすぐに確認できるようにしておきましょう。

- 口にした場合:パニックにならず、無理に吐かせないでください(吐瀉物が気管に入る誤嚥性肺炎のリスクがあります)。すぐに動物病院に連絡し、指示を仰ぎましょう。

- 皮膚に付着した場合:すぐに多量の水とペット用の低刺激シャンプーや石鹸で、付着部分を優しく、しかし徹底的に洗い流してください。

- 病院へ伝える情報:「いつ」「どの精油(製品名)を」「どのくらいの量」「どのように(舐めた、浴びた等)」「現在のペットの様子(年齢、体重、症状)」を正確に伝える準備をしておきましょう。精油のボトルを持参するとより確実です。

まとめ:正しい知識が、愛するペットを守る

アロマテラピーの素晴らしい効果は、あくまでも「人間の代謝機能」を前提としたものです。

アロマテラピーアドバイザーのような資格を持っていても、動物への影響は獣医学という全く異なる専門分野の知識が必要になります。

「自然だから安全」という考えを一度リセットし、愛するペットの種族としての特性を正しく理解すること。それが、飼い主としての最も重要な責任です。

アロマテラピーを完全に諦める必要はありません。しかし、それはペットの安全が100%確保された上での選択です。正しい知識を武器に、人も動物も、共に健康で幸せに暮らせる環境を築いていきましょう。

本記事は、ペットと暮らす皆様への情報提供を目的としています。掲載内容の正確性については万全を期しておりますが、特定の状況下での安全性を保証するものではありません。ペットの体調に少しでも異変を感じた場合は、自己判断なさらず、必ずかかりつけの獣医師にご相談ください。本記事の情報を用いて生じたいかなる損害についても、当方では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。