アロマテラピーの世界は、心地よい香りで私たちの心身に癒しをもたらしてくれます。

しかし、精油を正しく、そして安全に、さらには法的に問題なく扱うためには、いくつかの重要な法律を知っておく必要があります。

「知らなかった」では済まされない事態を避けるためにも、精油の販売や使用に関わる法律の知識は、アロマテラピーを楽しむすべての人にとって必須の基礎知識と言えるでしょう。

資格取得を目指している方はもちろん、日頃から精油に触れている方も、ぜひ最後までお読みいただき、安全で豊かなアロマテラピーライフを送るための参考にしてください。

最も重要!精油と「医薬品医療機器等法(薬機法)」の関係

最も重要!精油と「医薬品医療機器等法(薬機法)」の関係

アロマテラピーに関わる法律の中で、まず最も深く理解しておくべきなのが「医薬品医療機器等法」です。

この法律は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と非常に長く、少々難解に聞こえるかもしれませんが、通称「薬機法(やっきほう)」として広く知られています。

では、私たちアロマテラピー愛好家にとって身近な存在である「精油」は、この薬機法とどのように関わってくるのでしょうか?

日本における精油の一般的な立ち位置は、非常に重要です。

国内で「香りを楽しむ」という目的で流通している多くの精油は、薬機法上の「医薬品」や「化粧品」には該当せず、多くの場合、「雑品(雑貨)」として扱われています。

この「雑貨」という位置づけが、精油の販売や広告における規制のポイントとなります。

もしあなたが精油を販売する際、あるいは精油の利用方法を説明する際に、「この精油は不眠症に効果があります」「〇〇の症状が改善されます」といった、あたかも医薬品であるかのような効果・効能を謳ってしまった場合、たとえそれが意図的でなくても、その精油が薬機法上の「医薬品」であると見なされ、薬機法が適用される可能性があります。

薬機法が適用されれば、その精油は医薬品としての製造販売承認や許可が必要となり、これらがない場合は法律違反となってしまうのです。

これは、消費者が精油を万能薬のように誤解し、適切な医療機関での診断や治療を受ける機会を失ってしまうことを防ぐため、また、虚偽の効能表示によって不当な利益を得ることを防ぐための非常に重要な規制です。

そして、精油に医学的な効果や効能を謳うことで薬機法が適用される可能性があるという事実を深く理解し、常に法令を遵守した活動を心がけることが、安全で信頼されるアロマテラピーを提供するための基本中の基本と言えるでしょう。

知っておきたいその他の重要法律6選

知っておきたいその他の重要法律6選

薬機法以外にも、アロマテラピーの活動内容によっては、様々な法律が関わってくる可能性があります。

ここでは、特にアロマテラピーの実践者や関連事業者が知っておくべき、その他の重要な5つの法律について、さらに詳しく解説していきます。

製造物責任法(PL法):もしもの時のための備えと責任

製造物責任法(PL法):もしもの時のための備えと責任

この法律の大きな特徴は、被害者が「製造物の欠陥によって損害が生じたこと」を証明すれば、製造業者等の過失(不注意)を証明しなくても、損害賠償を請求できる点にあります。

これは、消費者にとって救済へのハードルが下がることを意味します。

アロマテラピーにおいては、例えばあなたが手作りしたアロマ製品や、輸入・販売した精油に何らかの欠陥があった場合に適用される可能性があります。

具体的な例を挙げてみましょう。

- あなたが販売した精油の瓶のキャップに欠陥があり、使用中に精油が漏れ出し、高価な衣服や木製の家具を汚損してしまった。

- 手作りしたアロマクリームの容器が不適切で、内容物が変質し、肌トラブルを引き起こしてしまった。

このような場合、被害者は直接製品を購入した販売者に対してだけでなく、製品の製造者や輸入者に対しても、直接損害賠償を求めることが可能です。

精油を扱う者として、製品の品質管理には常に細心の注意を払い、容器の選定や保管方法、成分表示の正確性など、あらゆる面で安全性を確保する責任があることを認識しておきましょう。

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法):消費者を守る公正な表示のルール

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法):消費者を守る公正な表示のルール

この法律は、公正な競争環境を保ち、消費者の利益を保護することを目的としています。

この法律が規制する「不当表示」には、大きく分けて以下の二つがあります。

- 優良誤認表示(品質や内容についての虚偽・誇大な表示)

- 有利誤認表示(価格や取引条件についての虚偽・誇大な表示)

アロマテラピー関連の商品やサービスにおいても、この景品表示法は適用されます。

具体的な例を考えてみましょう。

- あなたが販売するローズ精油について、客観的な根拠やデータがないにもかかわらず、「世界で最も高品質なローズ精油」「他社製品より圧倒的に効果が高い」といった誇大な文言を広告や商品説明で使った場合。これは「優良誤認表示」にあたる可能性があります。

- 通常価格を不当に高く設定し、そこから大幅な割引をしているように見せるなど、実際よりも過剰にお得に見えるような価格表示をした場合。これは「有利誤認表示」にあたる可能性があります。

消費者に誤解を与えたり、実際よりも良いものと信じ込ませたりするような表示は、たとえ意図的でなくても景品表示法に違反する可能性があります。

常に客観的な事実に基づき、誠実で分かりやすい情報提供を心がけることが、消費者との信頼関係を築く上で不可欠です。

消防法:精油の保管・取り扱いは火気厳禁と適切な管理で

消防法:精油の保管・取り扱いは火気厳禁と適切な管理で

精油は、その化学的特性上、揮発性が高く、引火しやすい性質(可燃性)を持っています。

これは、アルコールやガソリンなどと同様に、一定量を超えると「危険物」として扱われる可能性があることを意味します。

個人が自宅で趣味としてアロマテラピーを楽しむ程度の少量の精油であれば、通常、消防法や火災予防条例による直接的な法的規制を受けることはありません。

しかし、指定数量以上の精油(危険物第四類引火性液体に該当)を貯蔵したり、取り扱ったりする場合には、消防法に基づく厳格な定めを遵守する必要があります。

例えば、大量の精油を保管する倉庫などでは、防火設備や換気設備、保管場所の構造などについて、厳しい基準が設けられています。

不注意による火災事故を防ぐためにも、常に火の元には十分注意し、適切な保管・取り扱いを心がけましょう。

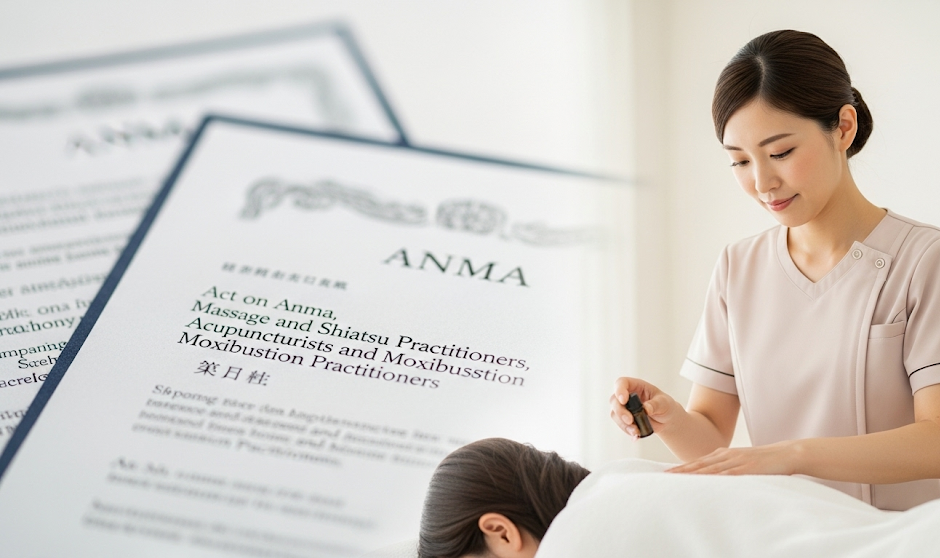

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法):専門家の資格と業務範囲

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法):専門家の資格と業務範囲

この法律により、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師の免許を持たない人が、他人に対して「あん摩」「マッサージ」「指圧」といった行為を「業として(対価を得て反復継続的に)」行うことは禁止されています。

これは、国民の健康を守るために、専門的な知識と技術を持った者のみがこれらの行為を行うことを認めるための規制です。

アロマテラピーにおいて、精油を用いた心地よいタッチングや、リラクゼーションを目的とした軽度な塗布などは、一般的に「マッサージ」という医療行為とは区別されます。

アロマテラピーの民間資格は、あくまで民間の資格であり、国家資格であるあん摩マッサージ指圧師の免許とは異なります。

たとえアロマテラピーの知識が豊富であっても、「マッサージ」という言葉を安易に使用したり、医療行為とみなされるような施術を行ったりしないよう、常に自身の業務範囲を明確に認識しておくことが重要です。

医師法:診断・治療行為は医師の専権事項

医師法:診断・治療行為は医師の専権事項

この法律の最も重要な点の一つは、医師以外の人が医療行為を行うことを厳しく禁止していることです。

医療行為とは、病気の診断、治療、投薬など、人の健康に直接影響を与える行為を指します。

医師法が存在するのは、専門的な知識と技術、そして責任感を持った医師のみが、人々の生命と健康を守るための行為を行うべきであるという考えに基づいているからです。

もしあなたがアロマテラピーの知識を用いて、相手の「頭痛は〇〇という病気が原因ですね」と病名を診断したり、「この精油を使えば〇〇が治ります」といった治療と思われる行為を行ったりした場合、医師法に違反する可能性があります。

これは、適切な医療診断や治療を妨げ、かえって症状を悪化させてしまうリスクがあるためです。

アロマテラピーを行う際は、常に医療行為との明確な線引きを理解し、その範囲内でのアドバイスやサポートに徹することが求められます。

もし相手が何らかの症状を訴えている場合は、必ず医療機関の受診を促し、アロマテラピーはあくまで補助的な役割に留まることを明確に伝えましょう。

獣医師法:大切な家族、ペットへのアロマテラピーは慎重に

獣医師法:大切な家族、ペットへのアロマテラピーは慎重に

この法律により、獣医師以外の者が飼育動物の診療を行うことはできません。

これは、大切な動物たちの健康を守るために、専門知識を持った獣医師のみが診断や治療を行うべきだという考えに基づいています。

近年、人間だけでなく、大切な家族であるペットにもアロマテラピーを取り入れたいと考える方が増えています。

しかし、人間と動物では体のつくりや代謝機能、大きさなどが大きく異なります。

人間には安全な精油であっても、動物にとっては有害となる成分が含まれていたり、過敏に反応してしまうケースも少なくありません。

例えば、犬や猫は特定の精油成分を代謝する能力が人間とは異なるため、少量でも健康被害を引き起こす可能性があります。

安易な自己判断でペットにアロマテラピーを行うことは、法律に抵触するだけでなく、大切なペットの健康を損ねるリスクを伴います。

必ず獣医師や、動物へのアロマテラピーに関する専門知識を持つアロマテラピストに相談するようにしましょう。

専門家の指示のもと、安全に配慮しながらアロマテラピーを活用することが、ペットとの健やかな共生につながります。

まとめ:安全に、そして安心してアロマテラピーを楽しむために

まとめ:安全に、そして安心してアロマテラピーを楽しむために

今回の記事では、アロマテラピーを実践する上で知っておくべき「薬機法」をはじめとする、計6つの重要な法律について詳しく解説しました。

精油が持つ素晴らしい香りと力は、私たちの生活に潤いと活力を与え、心身のバランスを整えるのに役立ちます。

しかし、その恩恵を最大限に享受し、安全で責任あるアロマテラピーを実践するためには、法律に関する正しい知識が不可欠です。

「知らなかった」という理由で、思わぬトラブルに巻き込まれたり、意図せず法律に抵触してしまったりする事態は避けたいものです。

アロマテラピーは、単に香りを楽しむだけでなく、私たちの生活をより豊かにする「健康法」の一面も持っています。

だからこそ、常に最新の情報を学び、知識をアップデートし、適切な範囲内で活動することが求められます。

正しい知識と倫理観、そして責任感を持って、アロマテラピーの恩恵を安全に、そして安心して享受してください。そして、これからも香りのある豊かな日々を創造していきましょう。

この記事のまとめ

- アロマテラピーを楽しむには法律の知識が必須

- 精油は薬機法上「雑品」として扱われる

- 効果効能を謳うと薬機法に触れる可能性がある

- 製品の欠陥があればPL法で製造者の責任が問われる

- 虚偽や誇大な表示は景品表示法で禁止される

- 精油の保管と取り扱いは消防法を意識し火気に注意

- 無資格者がマッサージを業とするとあはき法違反になる

- 医師以外の診断や治療行為は医師法で禁じられている

- 獣医師以外の動物への診療行為は獣医師法違反となる

- 安全なアロマテラピーのためには常に知識を更新することが大切